初めての一台に据置型はハードルが高い。そんな迷いを解消してくれるのがハンドヘルド型です。

ここでは、AOS02の基本仕様や出来ることを中心に、趣味用として初めて手にしたオシロスコープで分かったことなども整理してみました。

AOS02の概要と基本仕様

AOS02は10MHz帯域・48MS/sサンプリングの1chハンドヘルド・デジタルオシロスコープです。内蔵バッテリー駆動でUSB充電に対応し、持ち運びの軽快さが強み。周波数帯域は業務機に及ばないものの、マイコン/スイッチング電源の低周波観測や波形の有無確認には十分に働きます。

本体にはマルチメータ機能が統合され、電圧・電流・抵抗・容量・導通・ダイオード・温度まで一通りをカバー。机上の配線チェックから部品特性の目安取り、試作中の「とりあえず測る」に強い一台です。画面は必要十分な視認性で、立ち上がりが速く、思い立ったらすぐ測れる使い勝手が魅力です。

入門者にとっての肝は「まず波形を見られること」。AOS02はそこを満たしつつ、マルチメータを兼ねることで携行機材を減らせます。スペックを正確に理解し、目的に合う範囲で使い分けるのがコツです。

AOS02 基本仕様

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| モデル番号 | AOS02 |

| ディスプレイサイズ | 2.8インチ(カラースクリーン) |

| ディスプレイ解像度 | 640 × 480ピクセル |

| チャンネル数 | 1 |

| 周波数帯域 | 10MHz |

| サンプリングレート | 48MS/s |

| レコード長 | 64kバイト |

| マルチメータカウント数 | 9999カウント |

| バッテリータイプ | 3.7V 18650リチウム電池(取り外し可能) |

| 製品素材 | ABS / TPE |

| 製品重量 | 345グラム(バッテリーを除く) |

| 自動シャットダウン | 設定可能(15/30/60/120分、無制限) |

| データの保存/表示 | PCへUSB接続 |

| 言語選択可能 | 中国語 / 英語 |

仕様表から、入門機ながら基本的な計測機能はしっかり備わっていることが分かります。特に「10MHz帯域」「48MS/sサンプリング」といったスペックは、趣味用途であれば必要十分なレベルです。

付属品

付属品は本体をすぐに使い始められるよう最低限が揃っています。プローブやUSBケーブルのほか、熱電対も含まれているためマルチメータ機能の温度測定もすぐに試せます。

ハンドヘルド型オシロスコープの特徴と据置型との違い

据置型は高帯域・多機能・高確度が強みですが、価格と設置スペースのハードルがあります。ハンドヘルドは帯域と機能が絞られる代わりに、価格と機動力で優位。AOS02は「測る機会を増やす」ことで、結果的に作業効率を上げてくれます。

現場・屋外・狭い作業机など、据置を置きづらい環境で活きます。測定器は「持ち出した回数=活躍回数」。ハンドヘルドの即応性は、学習曲線の立ち上がりを早め、初心者でも早い段階で波形感覚を掴みやすい利点があります。

一方で、厳密な周波数応答やトリガの細かさは妥協が必要です。高周波・微小信号の厳密評価は据置型の領域。AOS02は「趣味・試作の現場感」と「コスト」のバランスに優れた道具と捉えることができるでしょう。

AOS02ならAC100Vの波形が測定可能

オシロスコープを使ったAC100Vの波形測定は初めての経験でしたが、AOS02では注意点を理解し、操作ボタンの基本を押さえるだけで実測が可能でした。

家庭用AC100Vを測定すると、(東日本では)50Hzの正弦波がはっきりと表示されます。ピーク付近の丸みや周期の安定度も視認でき実用的な判断には充分なレベル。

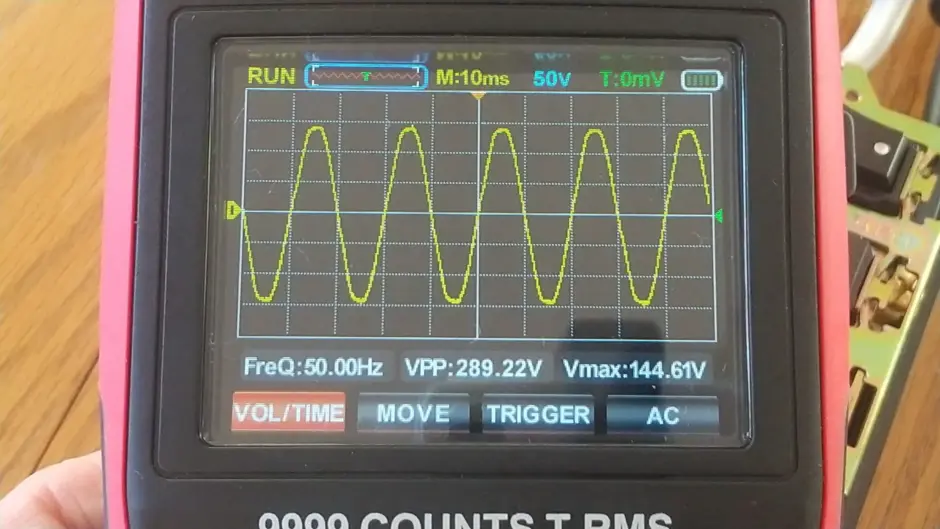

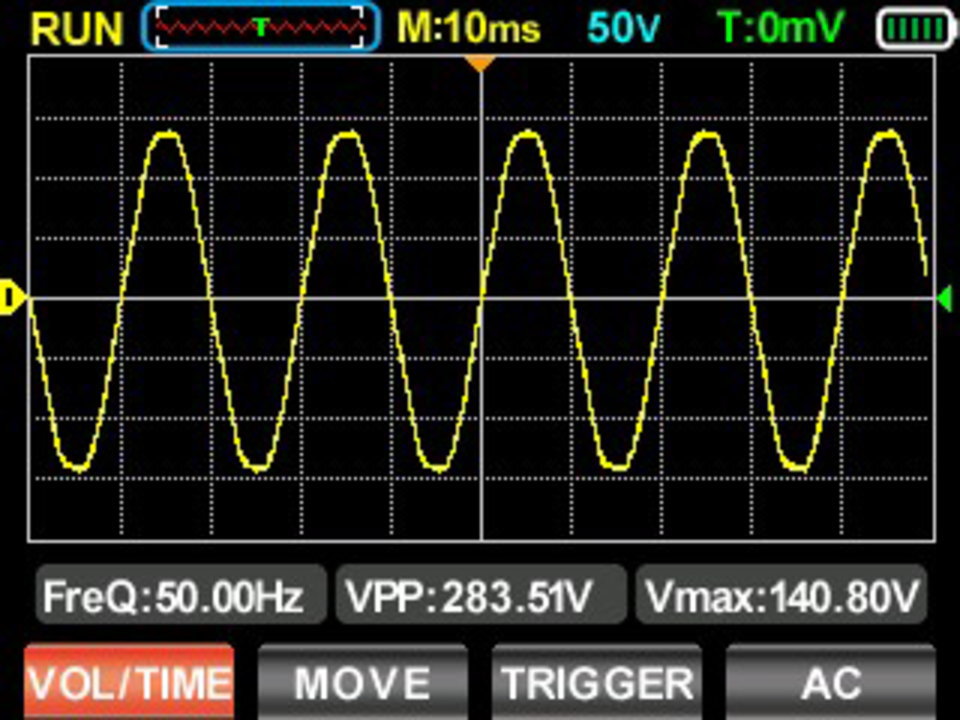

測定できた100V50Hz(東日本)の波形

ここに表示している画像は、実際に私がAOS02を使って測定したものです。

小型タイプのオシロスコープAOS02で家庭用AC100Vの50(60)Hz波形を測る

ただし、AC100Vを測定するには低圧回路についての電気的な知識が必要で、プローブの設定などをはじめ機器の設定が重要になります。

実践にあたっても、機器の損傷やケガ、停電などの危険を伴いますので、電気的知識のない方には難易度が高めの内容になります。

波形の画像保存と活用方法(BMP形式の注意点)

AOS02は画面のスクリーンショット保存に対応し、測定結果を画像として残せます。再現性の検証・作業記録・Web上での公開など多用途に活かせます。

取り込みはUSB接続で行い、PC側で画像ファイルとして扱うことになりますが少し注意点があります。

保存できる画像は、昨今ではあまり見かけなくなったビットマップ(bmp)形式なのと、サイズも320×240と小さめなため編集アプリでの拡大が必須です。

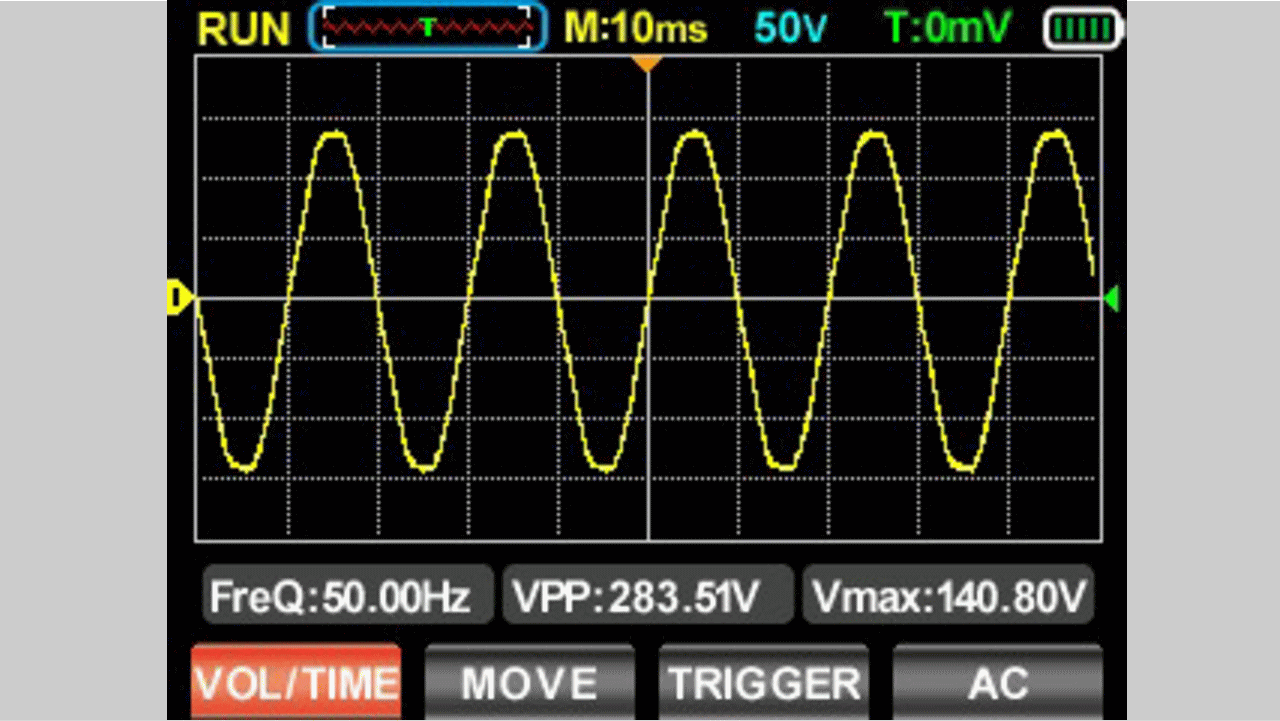

320×240のままJPEG変換した画像データ

この画像は、bmpからjpeg形式に変換しただけでリサイズなしで使用してみた例です。

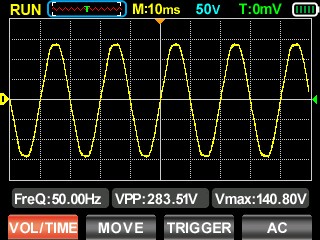

960×720に拡大した画像データ

画像編集ソフトで編集して960×720に拡大したのがこちらです。(拡大による画質劣化はある)

またファイル形式がBMPなので、使うソフトウェアによっては画像を読み込めないことも想定されるので注意が必要で、この辺は将来的に改善されるか様子を見たいところです。

そうはいっても、この画像キャプチャ機能は、これよりスペックが低い機種では搭載されていないのでAOS02特有の便利な機能でもあります。

オシロスコープの画面キャプチャー機能【保存方法とPCでの読出し方:AOS02】

電圧から温度まで測れるAOS02のマルチメータ機能

AOS02のマルチメータ機能は、配線チェックから部品の目安取りまで「これ一台」でこなせる実用的な機能が詰まっています。

ここでは、測定できる範囲と最小表示単位、精度の目安を整理してみました。

AOS02のボタン配置

画面下の赤い部分にF1~F4がある

F1ボタン:電圧測定(AC/DC)

DC電圧は0.1mVから999.9Vまで測定可能で、最小表示単位は0.1mV〜0.1V、精度の目安は±0.5%+3です。低電圧のマイコン周りから直流電源の出力確認まで、これは入門〜中級のDIY用途を広くカバーします。

AC電圧は0.001Vから750Vまで対応し、最小表示単位0.001V〜0.1V、精度の目安は±1.0%+3、周波数応答は概ね40Hz〜1kHzです。

F2ボタン:抵抗、容量、ダイオード、導通

抵抗は0.01Ωから99.99MΩまでをカバーし、最小表示単位0.01Ω〜0.01MΩ、精度は範囲によって±0.5%〜±3.0%程度。部品同定や配線の切断箇所探索など、一次診断に有効です。導通はブザー確認が可能。

静電容量は0.001nFから99.99mFまで測定でき、最小表示単位0.001nF〜0.01mF、精度は概ね±2.0%〜±5.0%。電解コンデンサの容量抜けの傾向把握や、RC定数の当たり付けに役立ちます。ダイオードモードは順方向の電圧降下を目安取りする用途に向きます。

F3ボタン:電流モード

DC電流は1µAから9.999Aまで測定可能で、最小表示単位1µA〜0.001A、精度の目安は±0.8%〜±1.0%。待機電流の微小値から数アンペア級の負荷まで、広いレンジを一台で追えます。

回路に直列に入るため、プローブの差し込み口を間違えないこと、測定対象によっては突入電流による損傷などに注意が必要です。

AC電流は1µAから9.999Aまで対応し、最小表示単位1µA〜0.001A、精度は±1.0%〜±1.2%程度、周波数応答は40Hz〜1kHzが目安です。

F4ボタン:mV・温度測定

DCミリボルトは0.001mVから999.9mVまで測定でき、最小表示単位0.001mV〜0.1mV。微小なセンサ出力や低ドロップ電源の微妙な変動を追うときに便利です。ACミリボルトは0.001mVから99.99mVまで、最小表示単位0.001mV〜0.01mV、周波数応答は40Hz〜1kHzが目安になります。

温度測定は付属熱電対で概ね-20℃〜1000℃をカバーし、最小表示単位は1℃、精度の目安は±2.5%+5。発熱部品の安全確認や、放熱対策の効果測定などに活用できます。

※ここに掲載したデータは参考値として示したものです。正確な仕様や精度については製品付属の取扱説明書をご確認ください。

趣味用途での実用性とDSO138との違い

AOS02の強みはオシロ初心者を「まず測る」に導く即応性にあります。10MHz帯域・48MS/sは据え置きタイプのスペックには劣っていて厳密評価の領域ではないものの、その分操作が簡単で趣味の時間を有効に使うために有効です。

スクリーンショットを残せる機能は、記録の保存に役立ちプローブとペンの頻繁な持ち替えによる作業負担も軽減できるでしょう。

また、入門機として知られているDSO138との比較では、完成品・バッテリー駆動・マルチメータ統合・画面保存といった運用面の差が大きいことがポイントです。

DSO138は学習・自作の楽しさ(完成品もあり)や低コストが魅力ですが、運用の即応性と計測の守備範囲はAOS02に分があります(一歩先に踏み込める)。つまり「低コスト」重視ならDSO138、「使って進める」重視ならAOS02といった棲み分けが分かりやすい基準と言えます。

おすすめは、電子工作を始めて間もない人や、据置は持っているが「サブ機」を探している人。AOS02は携行性と必要十分のスペックで学習から検証までの回転数を上げてくれるでしょう。

もちろん、電気的知識がある程度あって100V測れるなら自分の趣味レベルに充分という私のような方にもAOS02はおすすめな機種になっています。

※正確な仕様や精度についてはメーカーサイトの最新情報や製品付属の取扱説明書でご確認ください。

オシロスコープ関連