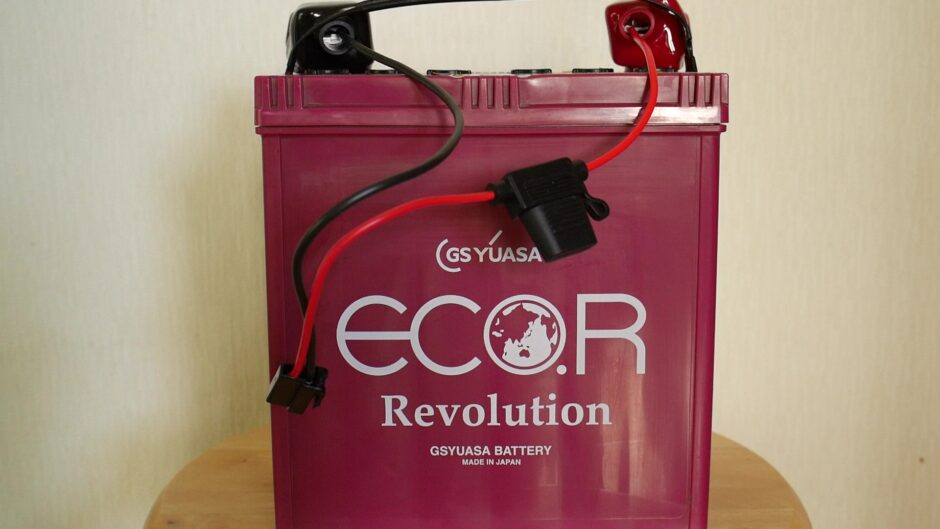

軽自動車でアイドリングストップしなくなったことをきっかけに取り外したバッテリー。外見だけでは劣化や消耗具合がわからないのが実情です。

前回の記事では、3年使ってから使用しなくなったバッテリーM-42Rへ電源取り出し用のカプラーを取り付けました。今回取り上げるのは、この車から取り外してから約6ヶ月経過しまだ一度も充電していない状態での性能チェックです。

チェック項目は、電圧、バッテリーテスターによる評価、そしてバッテリー液の量など。果たしてこのバッテリーはどんな状態なのでしょうか。

スポンサーリンク

電圧を測定してみる

まずはテスターを使って電圧を測ってみます。

カプラーの端子間は狭いため、直接テスターを当てるのではなくターミナル部分で測定しました。テスターの電圧表示は12.4V。半年充電していない割には、まだそこそこの電圧です。

このバッテリーはセルモーター自体は問題なく回せていたもので、アイドリングストップが機能しないだけでまだ使えそうな印象です。

バッテリーテスターで詳しくチェック

バッテリーの健康状態(SOH)を詳しく知るためには電圧測定だけでは足りません。そこで市販のバッテリーテスターを使いGSユアサM-42Rの状態を詳細に分析してみることに。

CCA値の設定や測定手順、表示される各項目の意味、そして実際に出た測定結果を見てみることにしましょう。

市販バッテリーテスターの概要

今回使用したテスターはAmazonなどでよく見かける市販製品。測定時に「CCA値」の設定が必要で、これが少し悩ましいポイントでした。

CCA(コールドクランキングアンペア)とは、バッテリーが低温環境下でエンジンを始動させる性能を示す値で、バッテリーごとに固有の値があります。今回測定するGSユアサ M-42Rバッテリーはメーカーが公式にCCA値を公表していないモデルです。

そのため、取扱説明書や本体裏の表を参考にするか、実測値をもとに推定する必要があります。今回は他に信頼できそうな情報を基に、410AというCCA値を推定して設定しました。また、Web上の情報や実測値から得た425Aも参考値として使っています。

バッテリーテスターに入力するCCA値のこと【アイドリングストップ車用M-42Rの場合】

バッテリーテスターの操作手順

バッテリーテスターの操作ボタン

バッテリーテスターの基本操作は本体の5つのボタンで行います。

- 上下のボタン:表示項目の切り替えや数値の増減

- 左のESCボタン:キャンセル

- 真ん中のENTERボタン:確定

- 右のRESETボタン:設定初期化

赤黒のクリップをバッテリーターミナルにつないでから測定を開始します。

最初の「P1」設定では、バッテリー種類を選びます。M-42Rはアイドリングストップ車専用なので「EFB」を選択。

続く「P2」設定では性能テストに使用する規格を選択。今回は「CCA」を選びます。他の規格はすべて海外の基準です。

最後の「P3」でCCA値を入力。今回は推定した410Aを入力しENTERを押すとすぐ測定が始まります。

測定結果と表示の見方

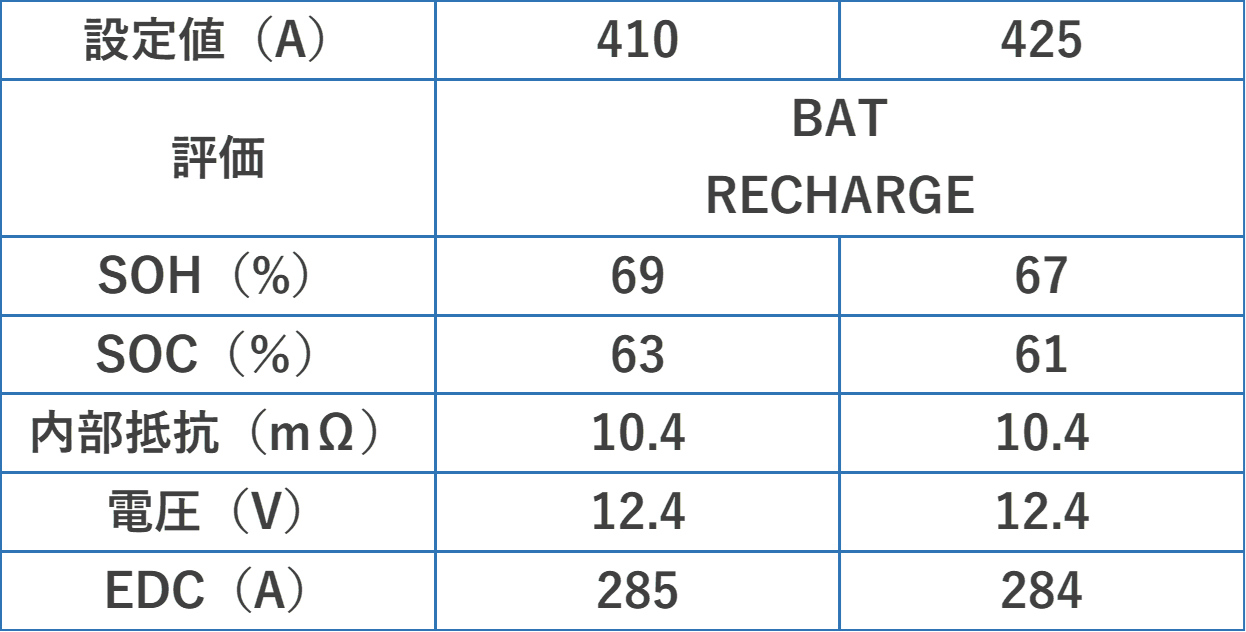

測定結果は「PERFECT」「GOOD」「BAD」「REPLACE」などの評価で表示されます。今回のバッテリーでは「BAT」と「RECHARGE」(REPLACEとは違う)が合わせて表示されました。

SOH(バッテリー健康状態)は69%、IR(内部抵抗値)は10.4mΩという結果。

さらにボタン(下)を押すとSOC(充電状態)が63%、電圧は12.4V。

次にEDC(放電電流推定値)が表示され、285Aという数値でした。

EDC285をCCA410で割った値が、先ほどのSOH69%の根拠となっているようです。

参考値425Aで測定した結果

続いて、参考値としてのCCAを425Aで測定した場合の結果は次の通り。

SOHは67%、IR10.4mΩ、SOCは61%、電圧12.4V、EDCは284Aという結果で測定値自体はほぼ同じでした。

3年使用したバッテリーの測定結果

EDC値が285A前後という結果は、廃バッテリーのような極端な数値ではなくまだ使い道がある状態といえます。

内部抵抗値とアイドリングストップの関係

今回注目すべきは、内部抵抗値が10.4mΩという点です。

ホンダNシリーズ軽自動車では、内部抵抗値がECUに記録され、直近数回の平均値が一定以上になると劣化と判定され、アイドリングストップが作動しなくなると言われています。(整備マニュアルによれば条件は内部抵抗値だけではなさそう)

今回の結果を考慮すると、このバッテリーは約10mΩというしきい値に達し、機械的にアイドリングストップが停止された初期劣化状態と考えられます。

バッテリー液の量をチェック

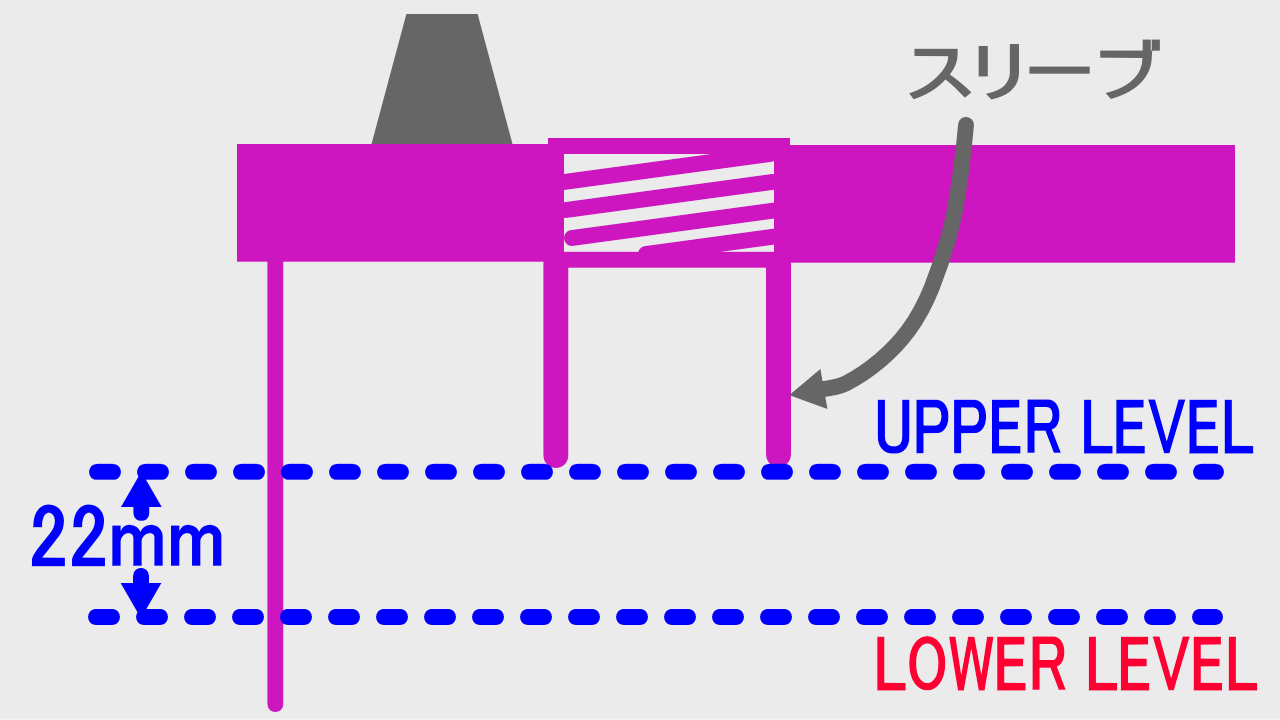

M-42Rはケースのデザインがおしゃれですが、横から見ただけでは電解液の量がわかりません。

裏側からLEDライトを当てて透かしてみると、液面より下が明るく見え空気層は暗く見えますが、これは本来のチェック方法ではありません。

取扱説明書によるUPPERとLOWERのレベル

取り扱い説明書によれば、液口から内部を見たとき液面がスリーブの先端に到達した際、表面張力で極板が歪んで見える状態がアッパーラインに到達した適正な液量であるとのことです。

今回のチェックでは一部液面がスリーブの先端に到達していたものの、充電の際に再度の確認が必要と判断しました。

入力するCCA値の考え方

今回使用したバッテリーテスター(バッテリーチェッカー)は多数のブランドから同じ形状の製品が販売されており、価格はどれも個人ユーザーに手が届きやすい範囲です。

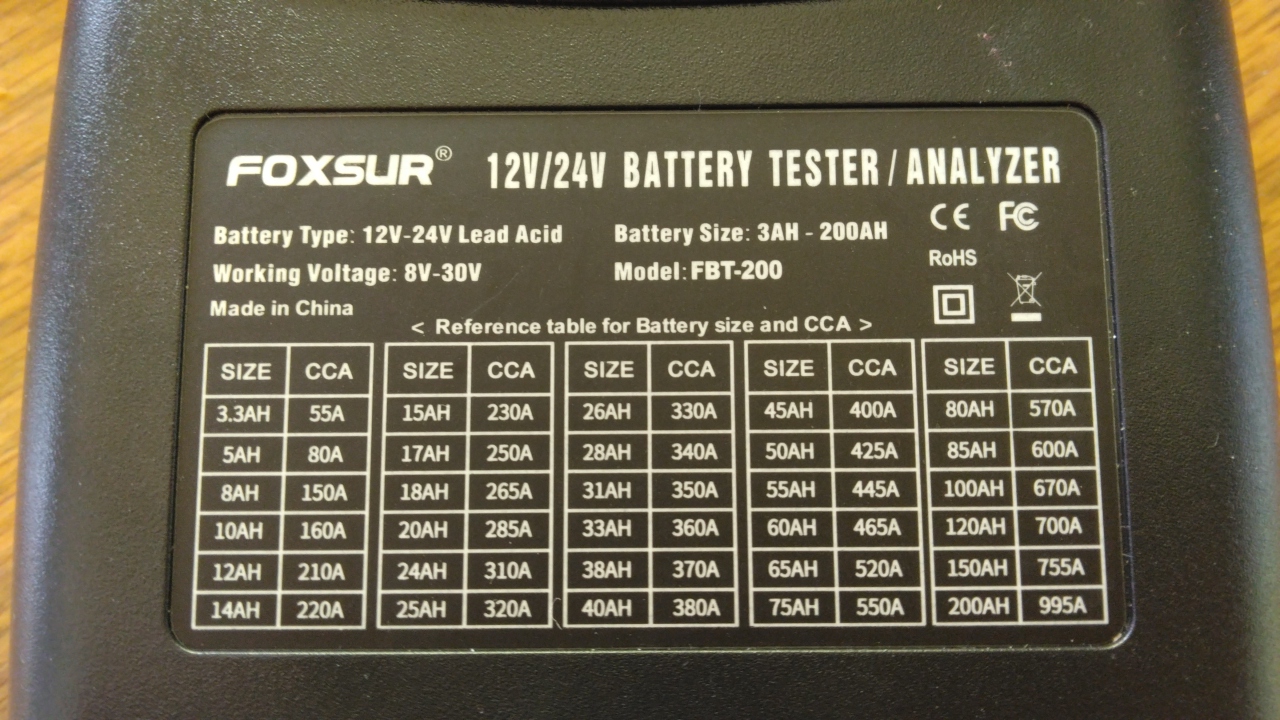

測定機本体裏にあるCCAの表

このバッテリーテスターの裏には、AH容量からCCAを特定する表が掲載されていますが、JIS規格で表記される5時間率(34Ah)と、欧米で一般的な20時間率で差異があります。

当該機器は海外製の機器である以上、20時間率容量を基準にした方が自然であり日本国内の5時間率が入力基準になっているとは考えにくいです。

今回CCAに使うことにした410Aは20時間率容量を基に推定した値です。参考値の425Aは現在使用中のバッテリーの実測値から導いたもので、410と425でいずれが適正かは現時点では判断できないため、両方記録して経過を観察していく方針です。

Web上にも多くの参考情報がありますが、入力するCCAの基準値が本来より低いとバッテリーテスターによっては劣化を過小評価するリスクがある点には注意が必要です。(残量がすかすかなのに100%に近い表示をしてしまうおそれがある)

3年使ったM-42Rはまだ使える可能性あり

今回の測定で、使用済みバッテリーの劣化具合を診断できました。

その結果、内部抵抗値や充電容量も極端に劣化しているわけではなさそうで直流12V電源としてはまだ十分利用価値がありそうです。

今後はデサルフェーションによる回復充電ではなく、通常充電を一度行い、その後改めて再チェックする予定です。

詳細やその後の充電については動画コンテンツやサイト内の関連記事で確認できます。

バッテリーM-42R関連