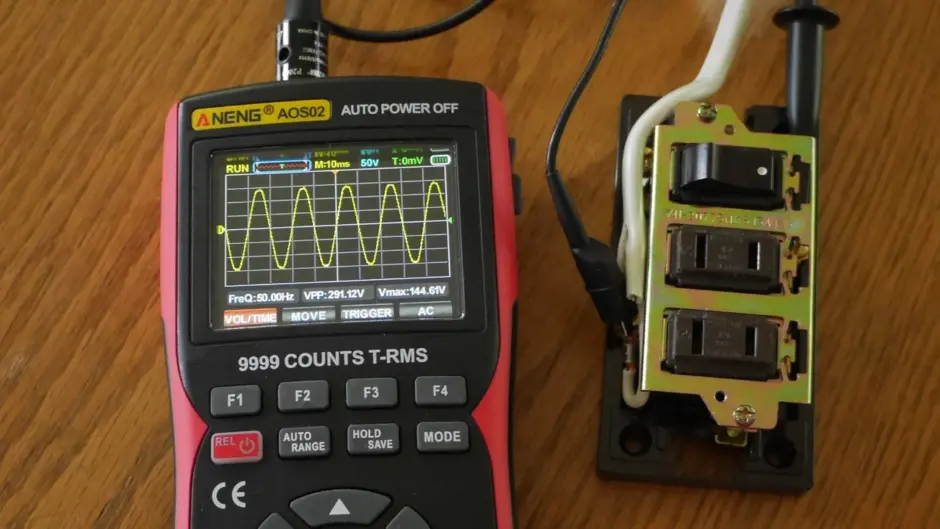

バッテリー駆動の小型ハンドヘルドオシロスコープ「AOS02」を使って、AC100Vの50(60)Hz波形を実測した流れを取り上げてみました。

なお動画サイトでも同じ説明をしていますが、ここでは安全上の注意点と測定手順を整理し、100V(実効値)に対して約141Vとなるピーク値の解釈までを含めてまとめています。

スポンサーリンク

AC100V測定における安全上の注意

ここで取り上げている作業は電気的な知識や経験がない方は決して行わないでください。感電や火災、機器の破損といった重大な事故につながる危険があります。

据置型オシロスコープのプローブGNDは接地(アース)線に接続しています。したがって非接地側(ライブ)にGNDクリップを当てると、オシロ内部を経由して接地線へ電流が流れる(地絡)となり、遮断器動作や機器破損を起こす恐れがあります。

こうした機器の内部構造の仕組みから、特に据置型のオシロスコープではL/Nの確認が重要になります。

AOS02のような小型ハンドヘルドタイプはバッテリー駆動でフローティングのため、測定電流がアース線に流れる危険は少ないですが、L/Nを確認して正しく接続する習慣を持つことは安全確保のために不可欠です。

電源測定では常に「どちらが非接地側で、どちらが中性線か」を確認することから始めましょう。

10:1プローブの設定と確認

次にプローブの設定です。AOS02に付属するプローブには「1X/10X」の切り替えスイッチがあり、AC100Vを測定する場合は必ず10Xに設定します。これは、プローブ内部の抵抗分圧によって入力される電圧を10分の1にしてから本体に入れる仕組みであり高い電圧の測定には不可欠です。

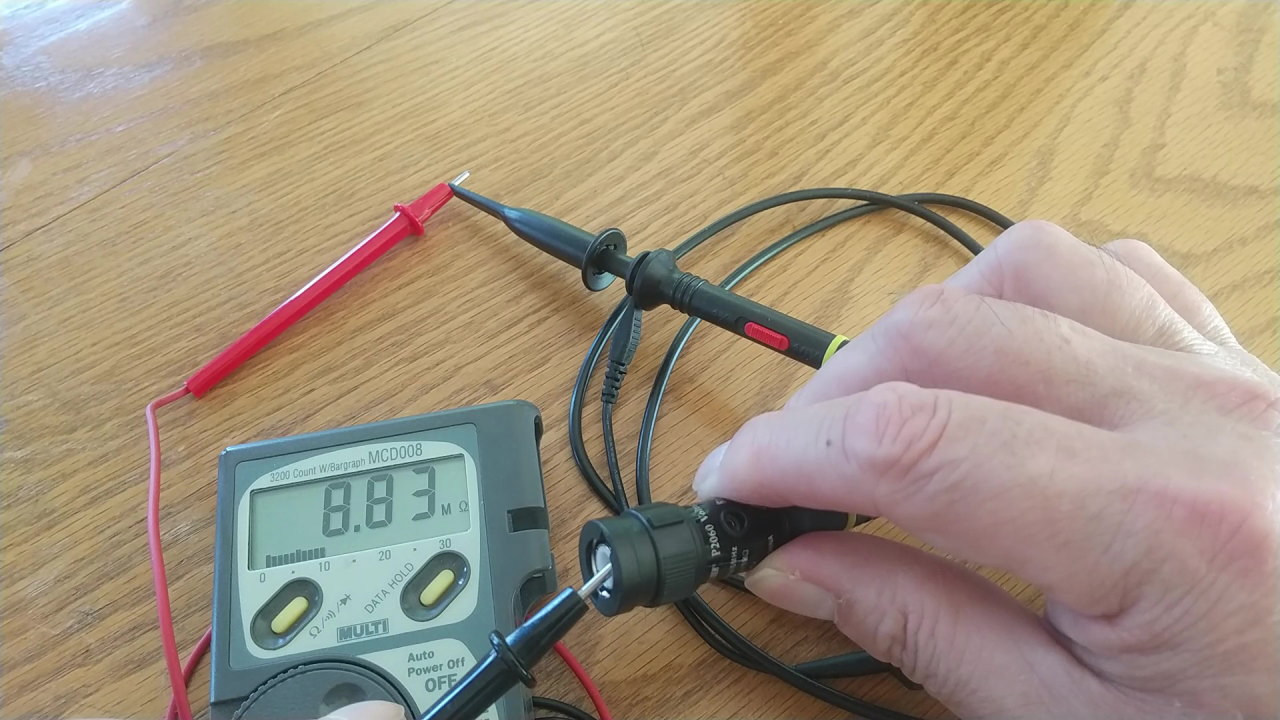

参考までに、このプローブの抵抗値を測定したところ、1X設定では約102Ω、10X設定では約8.8MΩと表示されました。

理論値とやや異なる部分もありましたが、テスターの精度や本体との組み合わせで許容範囲と考えられます。このように数値を実際に測ってみると、仕組みの理解が深まり、なぜ10Xを使う必要があるのかが分かります。

コンセントの極性チェックと接続準備

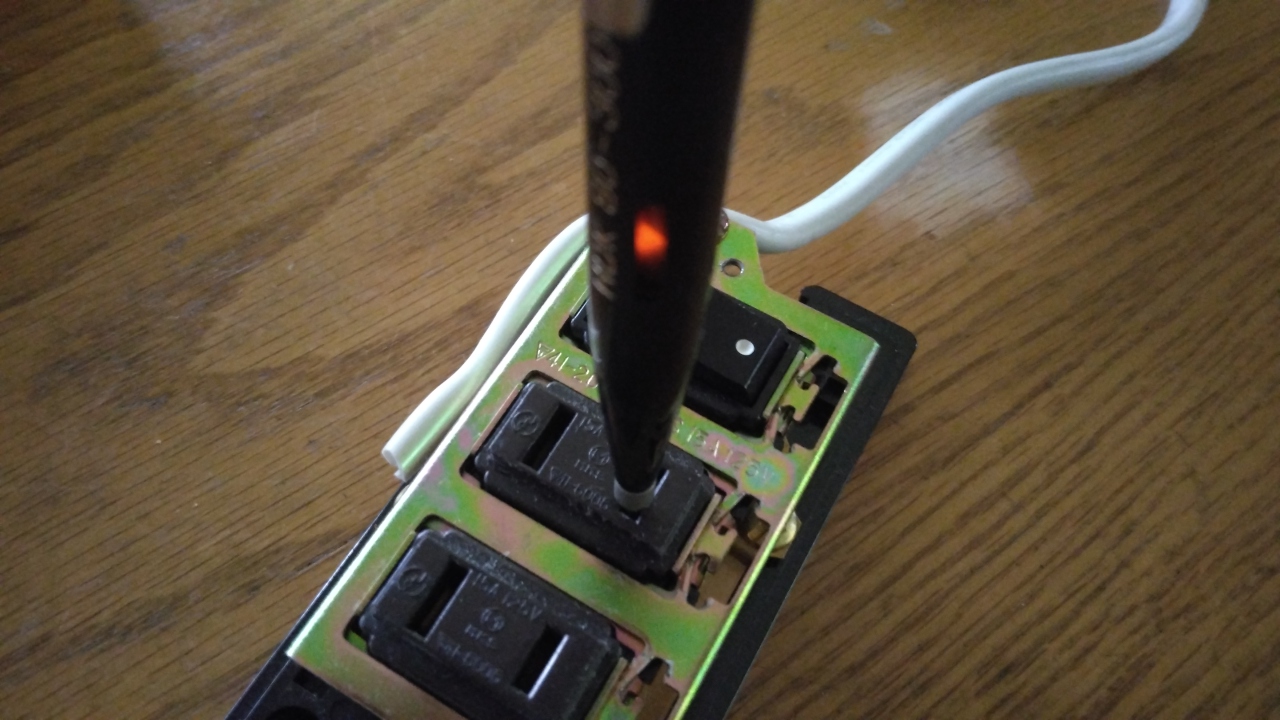

先の注意点の項目で書いた通り測定対象である家庭用コンセントの確認も欠かせません。ここではペン型検電器を用いて、どちらが非接地側(Live)、どちらが中性線(Neutral)かを確認します。

検電器を差し込んで、赤いランプが点灯したほうが非接地側、差し込んでも点灯しないほうが中性線側です。

家庭向けの一般的なコンセントでは、短い口が非接地側、長い口が中性線に対応しますが必ず測定対象のコンセントで確認します。

AOS02の操作手順とプローブ接続

プローブの設定と対象物の極性チェックが済んだら、いよいよ本体での操作です。ここからは、本体の設定、測定結果の出力、理想的な波形出力などについて解説を進めます

電圧種別とプローブ倍率の指定

準備が整ったら、AOS02の電源ボタン(赤)を押して起動します。

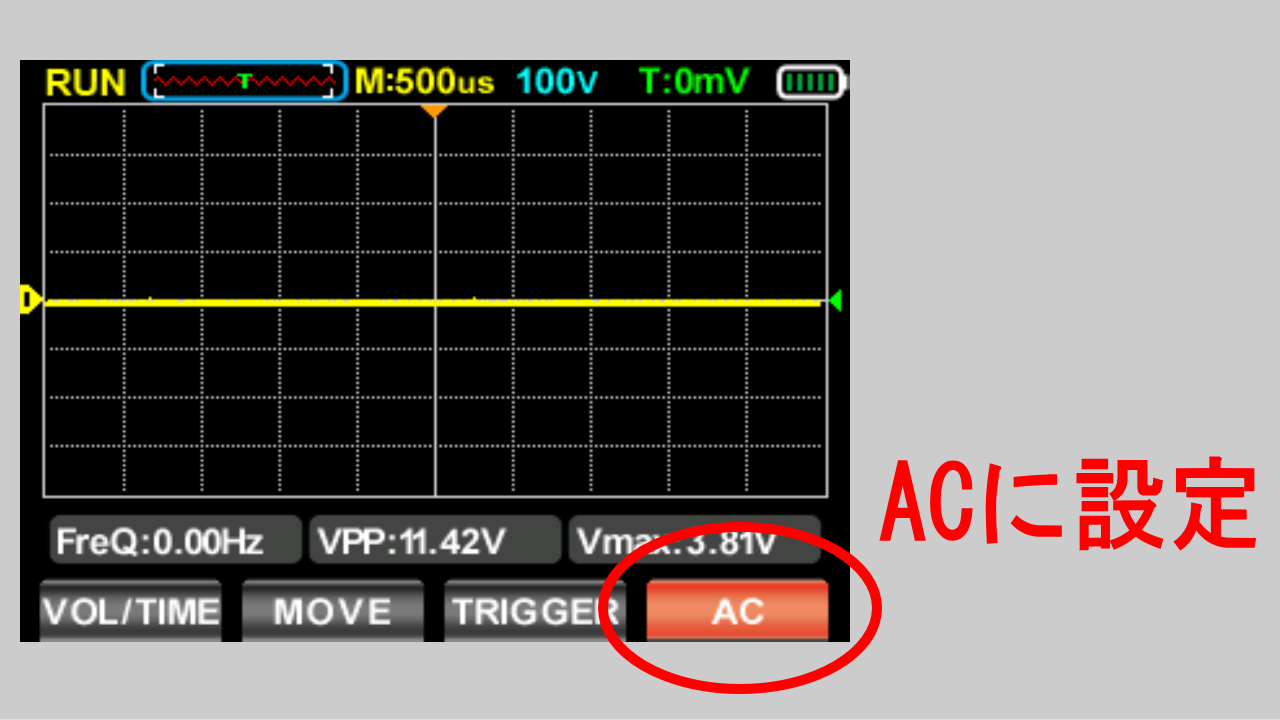

続いてF4ボタンを押して本体の測定種別を「AC」に変更。

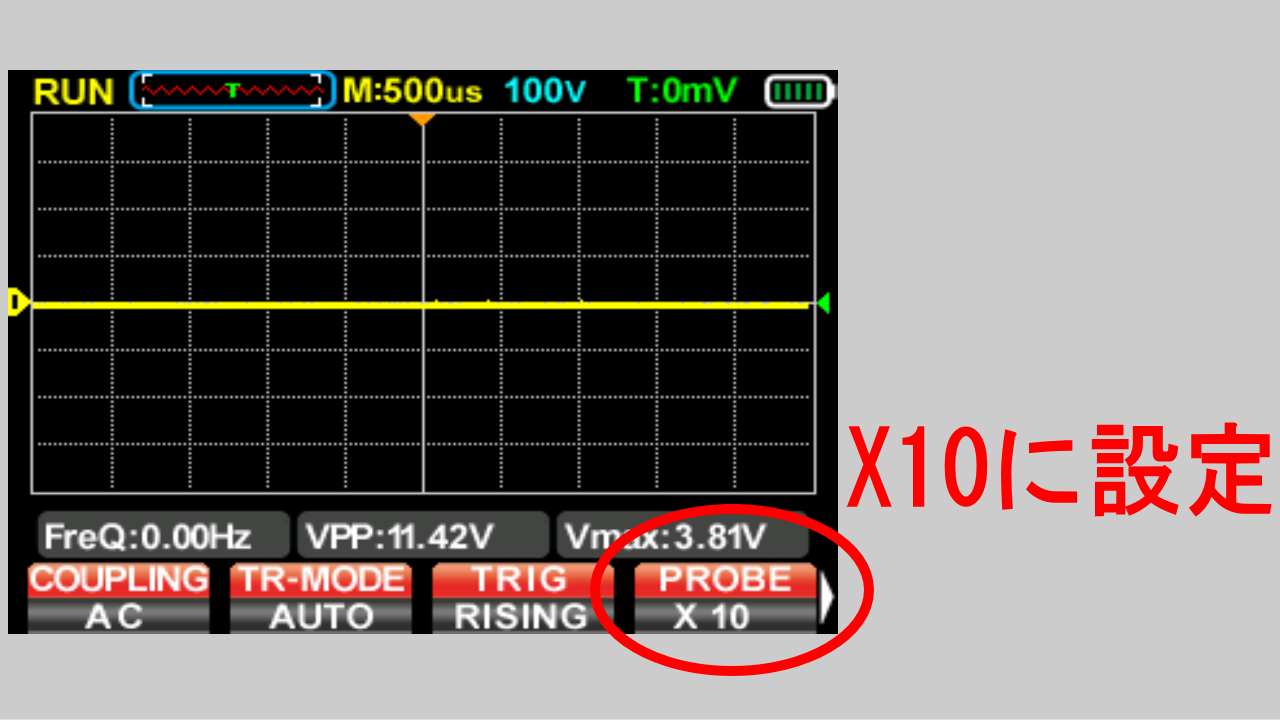

さらに、「MENU」ボタンを押すと、画面右下の項目が「PROBE」に変更されるので、F4を押してプローブ倍率をX1からX10にします(初期状態でX10になっていればそのまま)。これにより、プローブ側の切り替えスイッチと本体の設定が一致します。

接続と波形表示の確認

プローブの先端は非接地側

設定が済んだら、プローブの黒クリップを中性線側に、先端を非接地側に接続します。その後、コンセントのスイッチを入れるとオシロスコープの画面に波形が現れます。

時間軸を狭くしたままの波形

ここで表示された波形は横に伸び切ってしまっています。これは、私が時間軸を狭く設定しすぎて1周期が画面に収まらなかったためで、つまり水平方向に波形が引き延ばされてしまった状態。

F1ボタンを押して電圧軸、時間軸を調整可能にする

波形を見やすく表示させるために、F1ボタンを押して「VOLT/TIME」の設定モードを有効にします。これで左右ボタンで時間軸、上下ボタンで電圧軸の表示範囲が調整可能になります。

時間軸を500μsから10msに変更後の波形

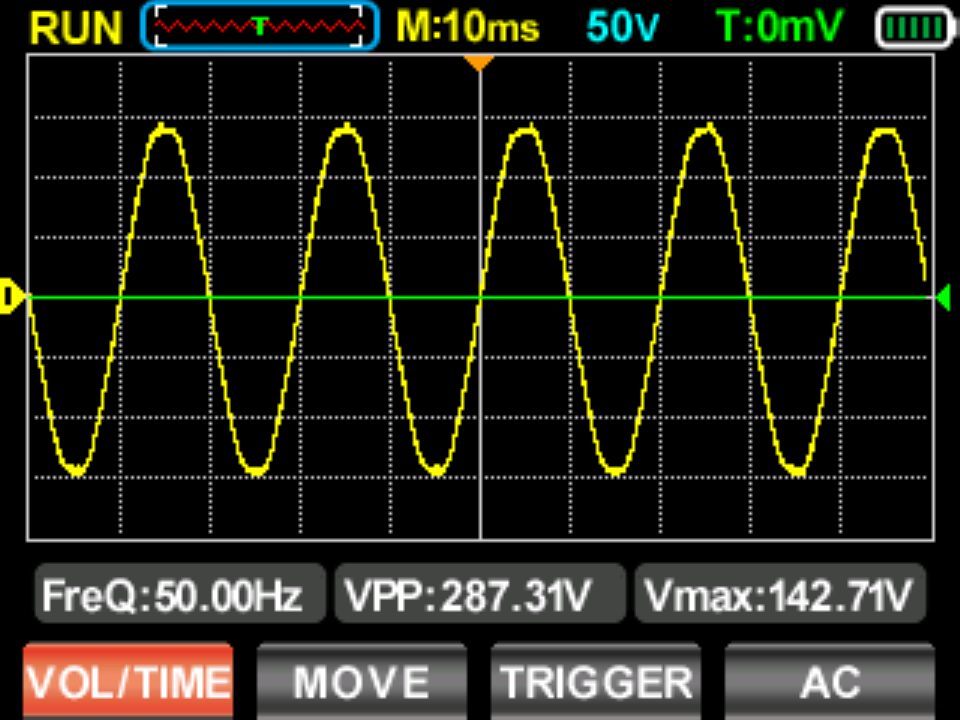

ここで右ボタンを数回押して時間軸を補正し、500µs/divから10ms/divに変更すると、50Hz(60Hz)の波形が周期ごとに適正に表示されるよう改善できます。

変更した数値と表示画面の変化

縦方向も同様で、当初は垂直感度を広く取りすぎて波形が小さく潰れていました。そこで、下方向のボタンを1度押して縦軸を100V/divから50V/divに切り替え、振幅を拡大表示するように調整します。言い換えれば、縦の倍率を上げることで波形の丸みや歪みを視認しやすくしています。

見やすくするための推奨設定値

電圧軸、時間軸ともに調整後の画面

補足として、AOS02で家庭用AC100Vを測定する際に推奨される設定は、時間軸を10ms/div前後にして1周期(20ms)が2マス程度に収まるようにし縦軸は50V/divとすることです。これにより周期の安定性や波形の歪み、ピーク電圧の確認が容易になり初心者でも実用的な観測が可能となります。

※「100V/div」とは縦軸1目盛りが100Vを表し、数値を小さくすると拡大表示になります。

※ここで用いた500µs/divや100V/divといった単位表示は機種によって異なります。AOS02では「500μsや100V」と表示されますが、他機種では「0.5ms/div」など別の表記を採用している場合があります。ハイスペックモデルと簡易モデルではレンジ設定や表示の仕方が異なるため、扱い方にも違いが出る点も押さえておきたいポイントです。

測定結果(142V)の数値的な解釈

参考画像では、画面右下に「142V」(動画では144Vの場面も)と表示されています。これはコンセントの公称100Vとは数値が異なりますが、オシロスコープの表示が瞬時値ベースであることを踏まえると、実効値(RMS)との違いとして説明できます。

100V(RMS)の正弦波は、ピーク値で約141V、ピーク・ツー・ピークでは約282Vとなります。したがって142Vという数値は想定範囲内であり、内線規程が定める±5%の範囲(95〜105V)に収まっているため許容される値です。

デジタルマルチメータで「100V」と表示されるのはRMS値であるのに対し、オシロは瞬時値やVp-pで示されます。この理屈が分かっていれば、テスター(マルチメータ)とオシロで数値が合わないのは異常ではないことを理解できるでしょう。

以上の流れから、AOS02を使ったAC100Vの測定は(電気的知識があれば)オシロ初心者にとっても実践可能ですが、常にリスクを理解し安全を最優先にする姿勢が欠かせません。

正しいプローブ設定とL/N確認を習慣化することで、趣味の範囲でも安心して電源波形を観測でき、オシロスコープを扱う基礎力を着実に身につけることができます。

おすすめのページ