オシロスコープを使う中で「画面に映った波形をそのまま保存できたら便利なのに」と思う場面は多いはずです。ANENG AOS02には、その要望に応える画面キャプチャー機能が搭載されています。

本体の操作だけで波形を画像化でき、USB経由でパソコンに取り込み、資料や解説に活用することが可能です。

ここでは、AOS02での保存手順からPCでの読み出し方法、画像の特性や活用時の注意点までを詳しく解説。初めて利用する方でも迷わず試せるよう、具体的な操作例も交えて紹介していきます。

スポンサーリンク

AOS02の画面キャプチャー機能とは

ANENG AOS02には、表示中の波形画面をそのまま画像として保存できるキャプチャー機能が備わっています。

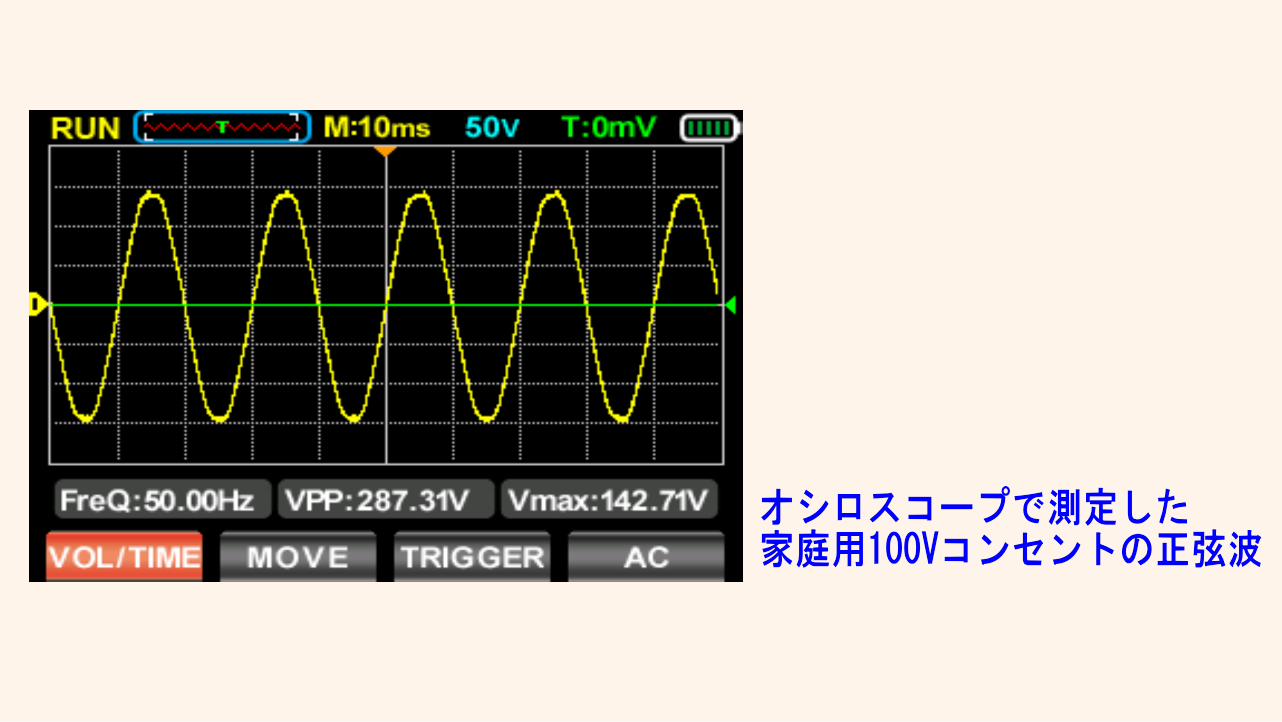

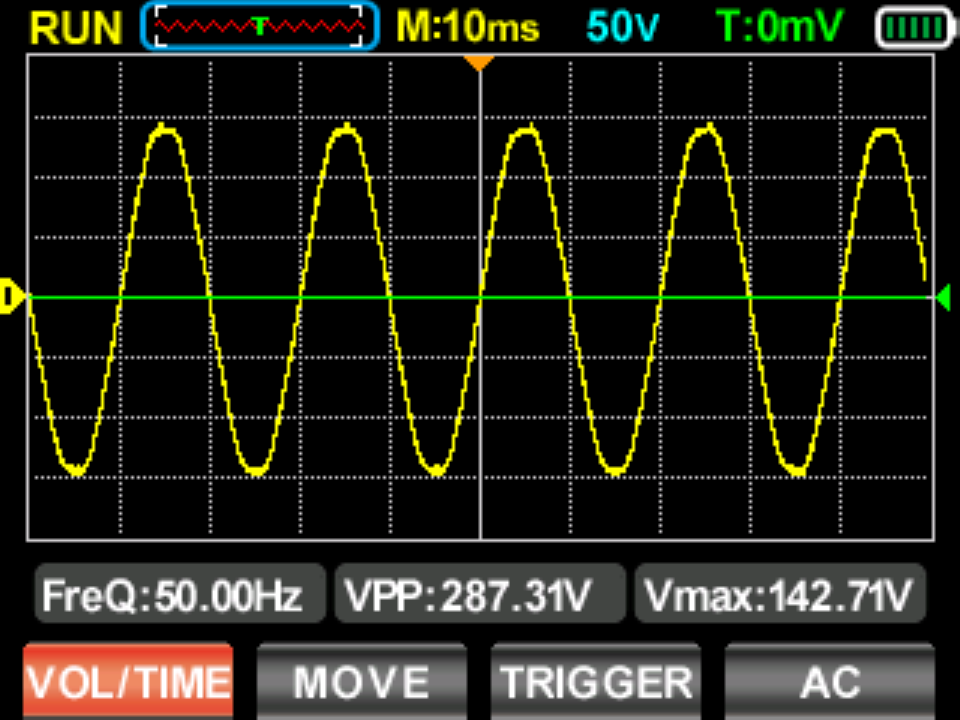

取り込んだ波形画像の掲載例

測定の瞬間を記録しておくことで、後から数値や波形の形状を落ち着いて確認したり、HTMLコンテンツや動画解説に引用したりできます。

電子機器から出力された波形など、実機で得た画面を説明素材として使える点が最大の利点です。

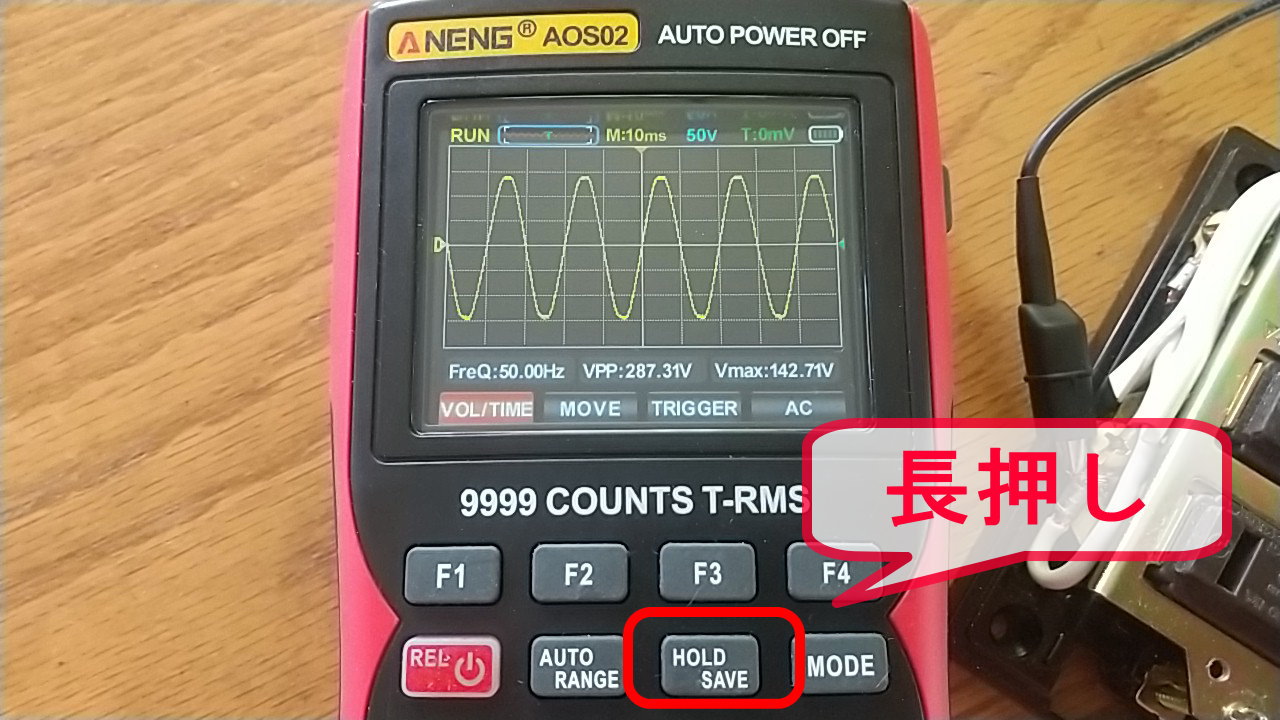

保存操作の手順(HOLD/SAVEボタンの使い方)

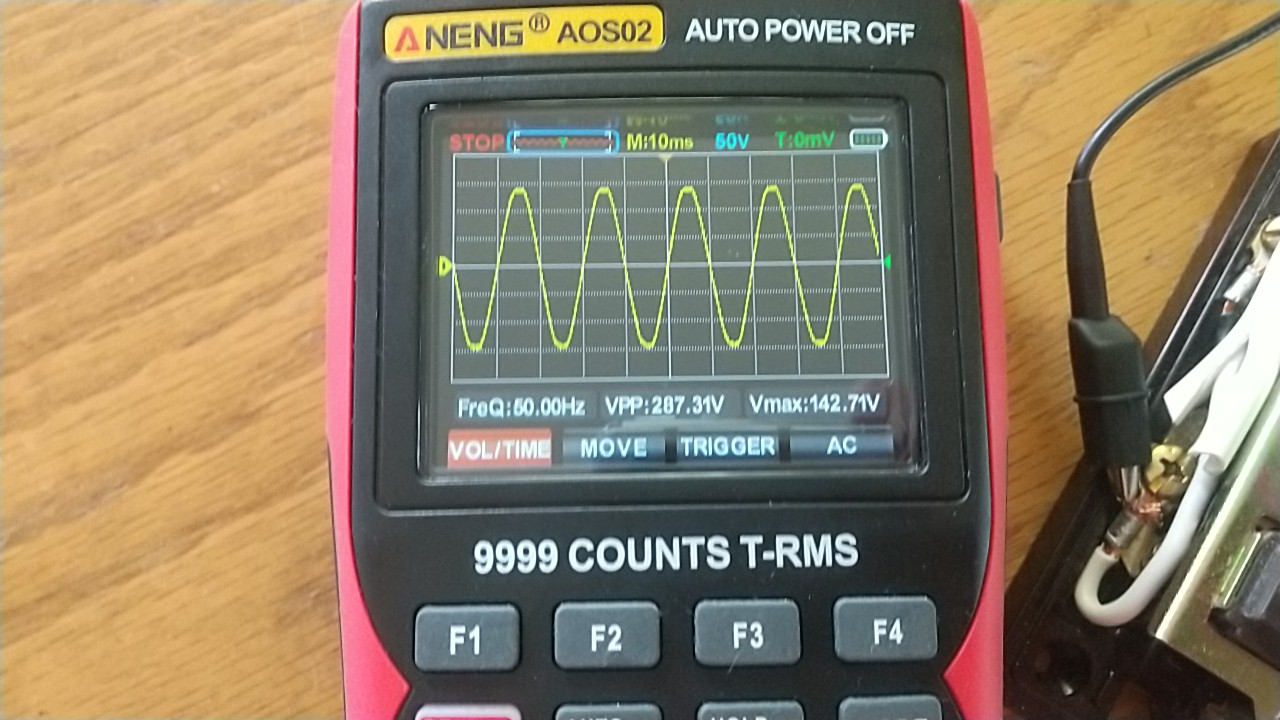

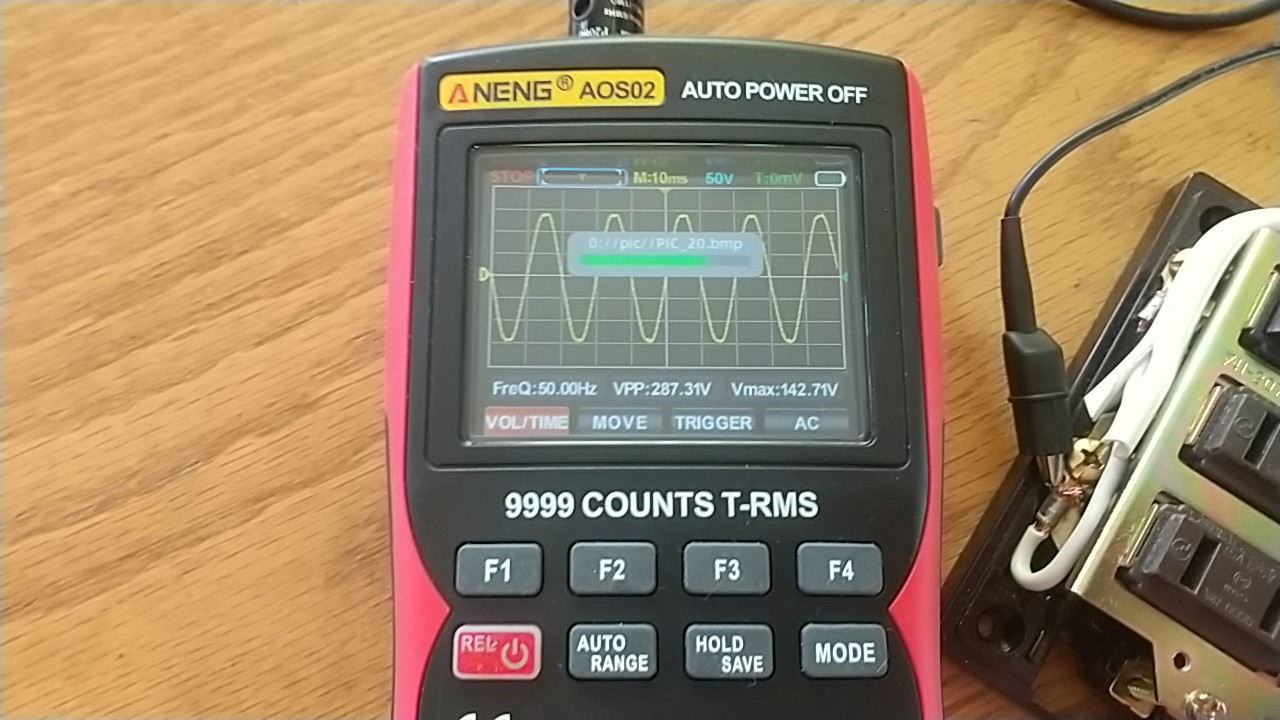

画面をストップさせた場合の例

左上にSTOPと表示される

まず、AOS02の画面に対象の波形を安定表示させます(HOLD/SAVEボタン短押しでストップも可、特に問題がなければ動いた状態でキャプチャーできる)。

波形が見やすい状態になったら、前面の「HOLD/SAVE」ボタンを長押しします。短押しではホールドのみになるため、必ず長押します。

データの保存中

保存中は、画面に一瞬、進行状況を示すインジケータが表示、その後内部ストレージにBMP画像が書き込まれ、後段のPC読み出し手順で取り出せるようになります。

PCへの読み込み方法

AOS02の本体内部に取り込まれたBMP画像は、USBマスストレージとしてPCに接続することで取り出せます。まず本体をUSB接続待機状態にし、その後PC側で認識されたストレージから画像フォルダにアクセスする手順になります。

特別なドライバは不要で、製品に付属のUSBケーブル(タイプC)を用意し以下の手順に従って接続します。

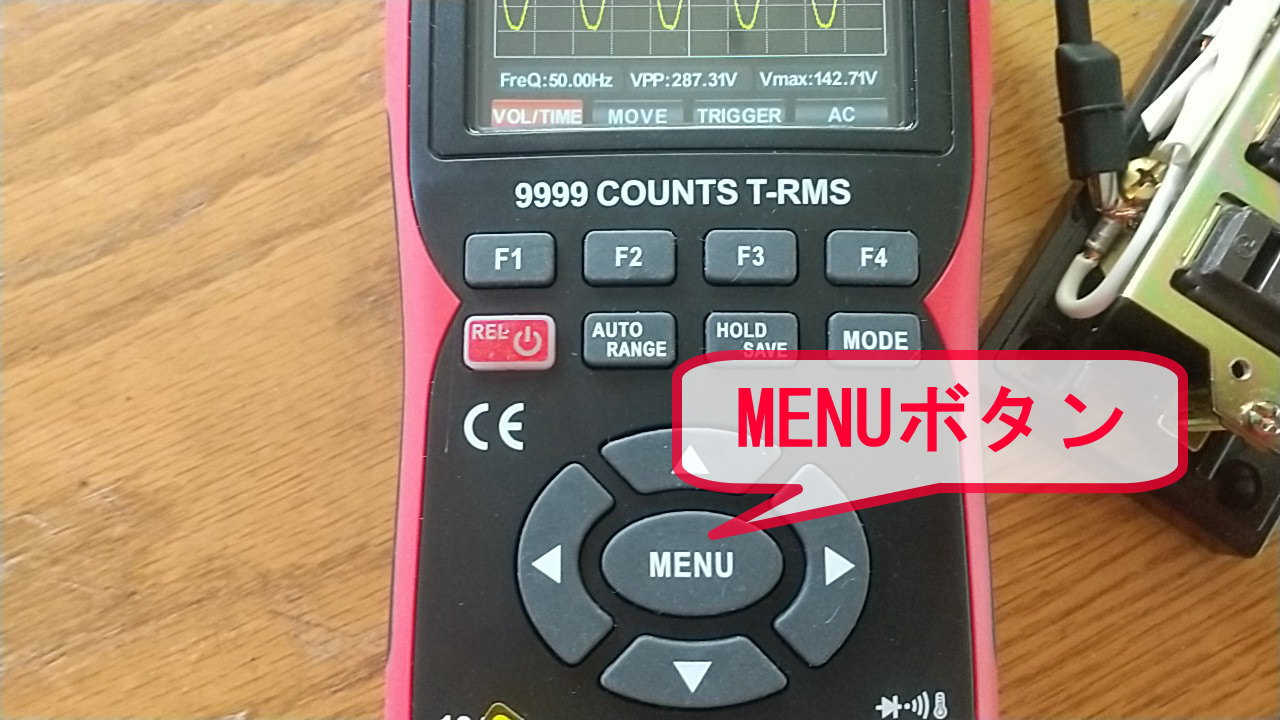

USB接続の流れ

保存した画像をPCに取り込むには、AOS02のメニューからUSBマスストレージとして認識させます。

まずMENUボタンを押し画面下のメニュー表示を切り替えます。

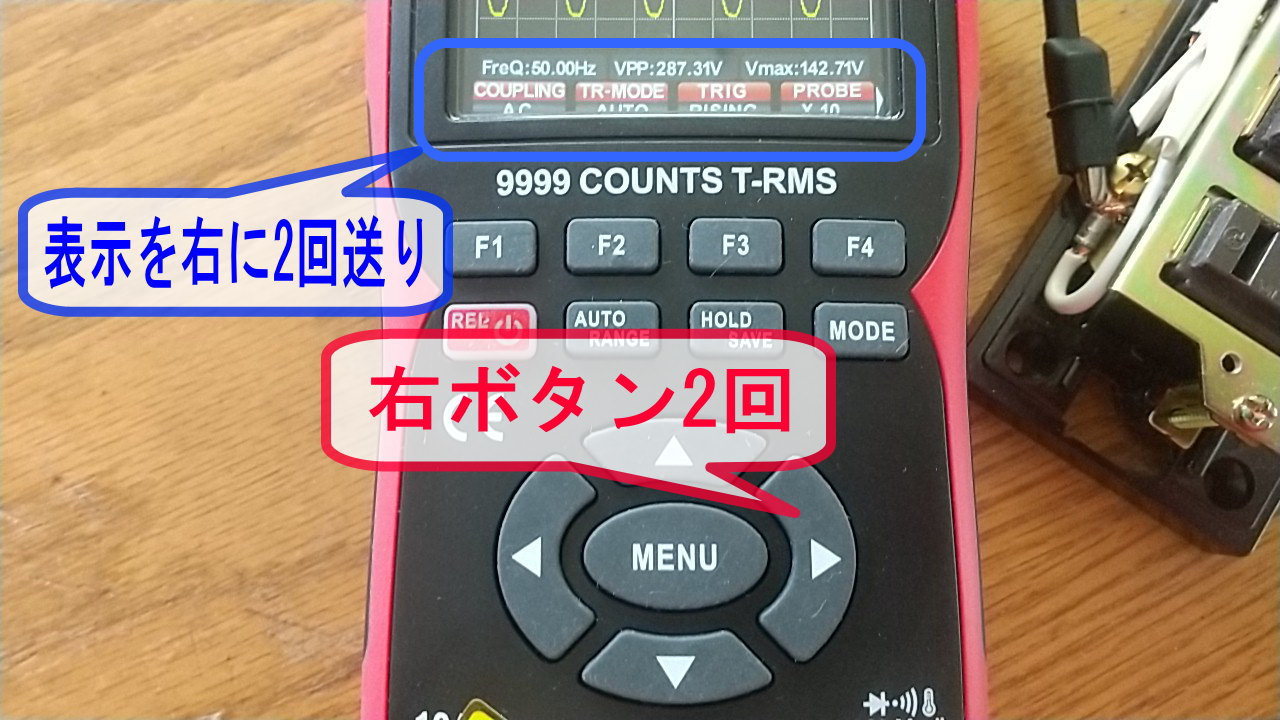

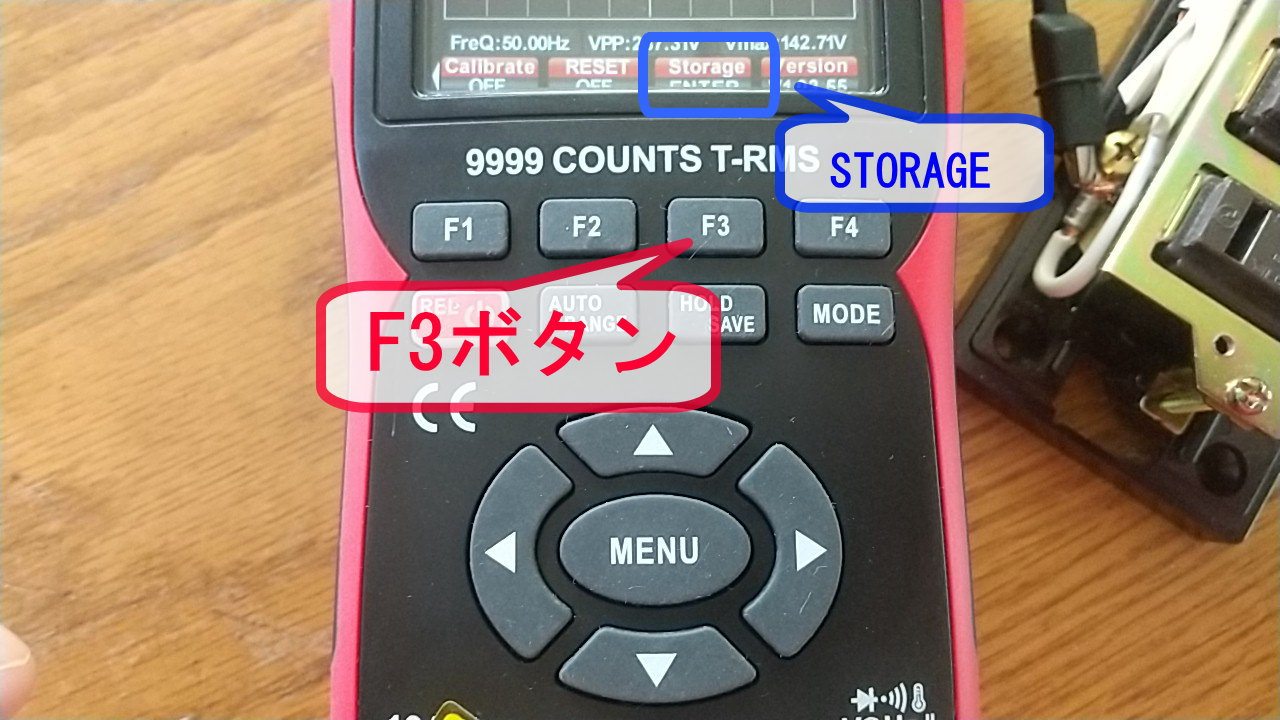

表示されたメニューを右に2回送り、「STORAGE」メニューを表示させます。

続いてF3ボタンを押すことでPC接続モードに移行できます。

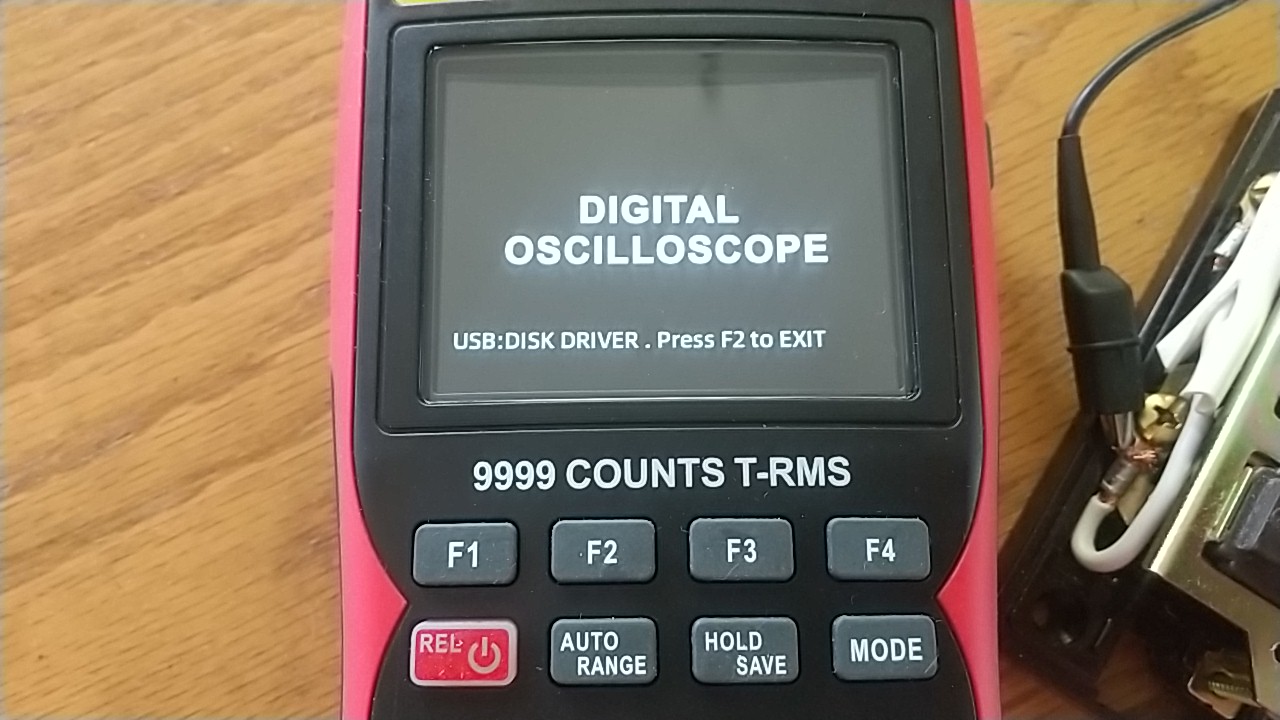

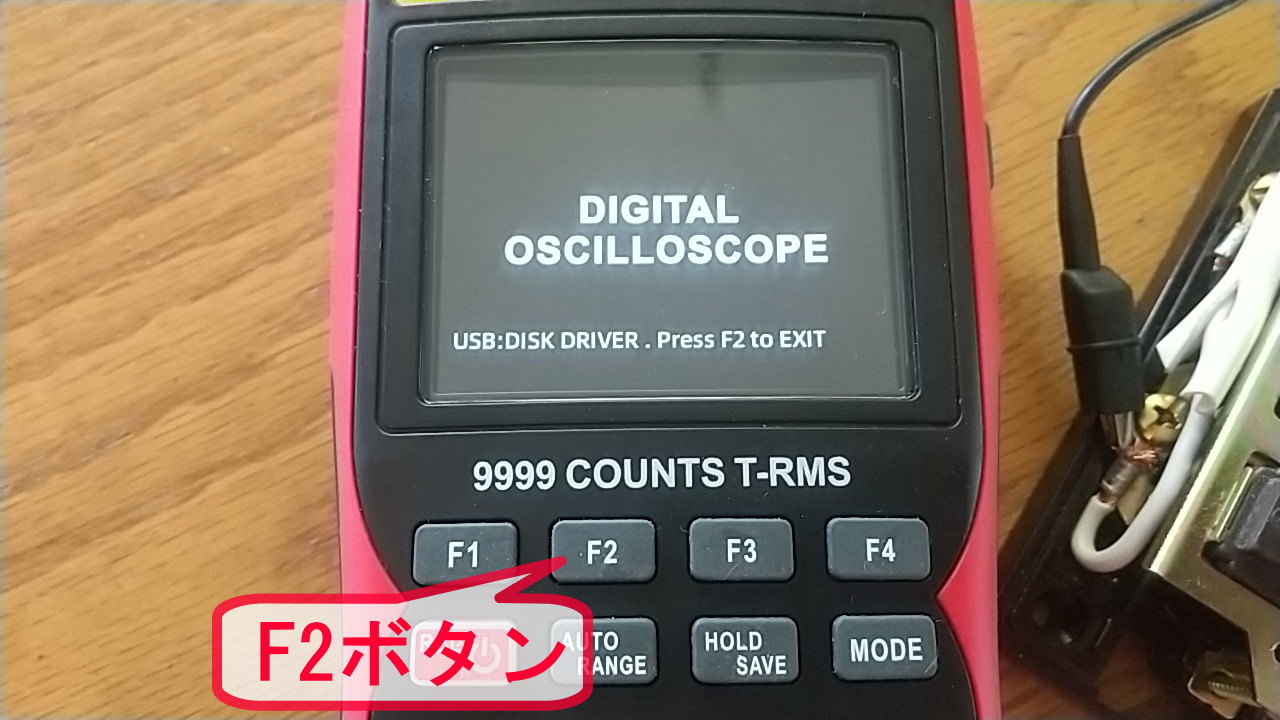

移行が完了すると画面に「DIGITAL OSCILLOSCOPE」と表示されUSB接続待機状態になります。

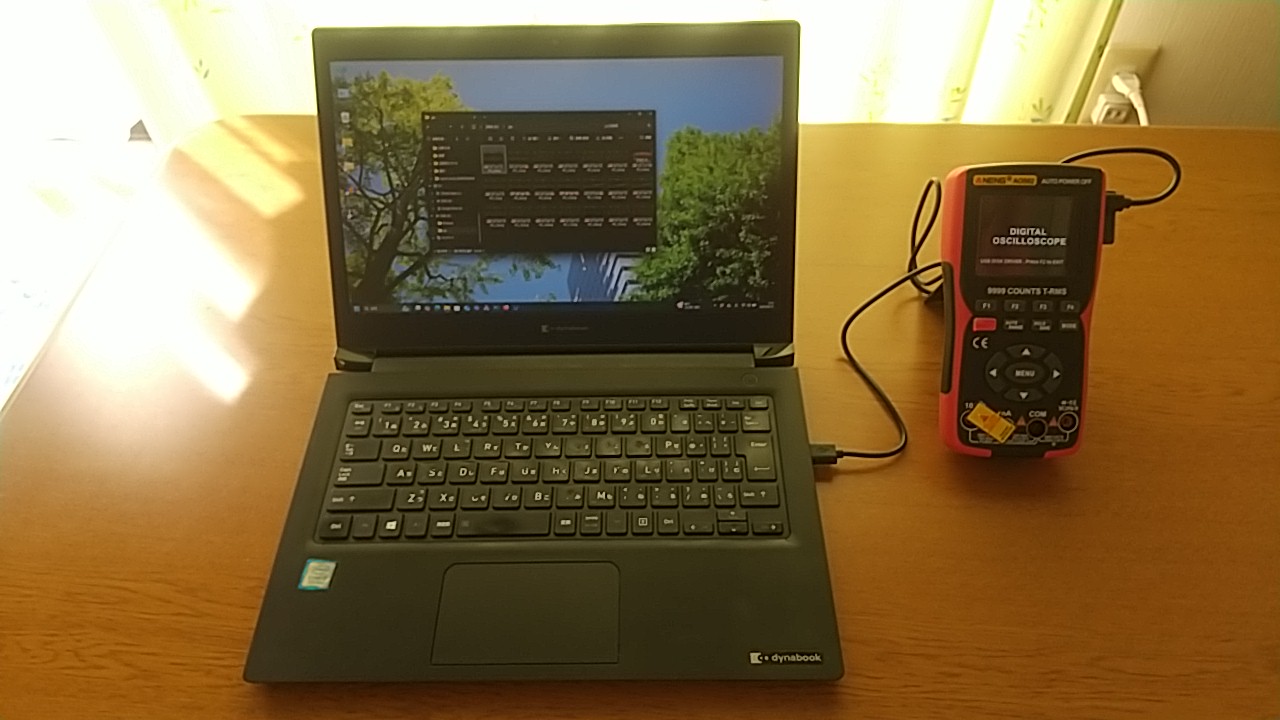

本体右にあるUSB-Cポートにケーブルを差し込みPCへ接続します。

PCと本体が接続されると、PC側に「DISK」という名称のドライブが現れます。

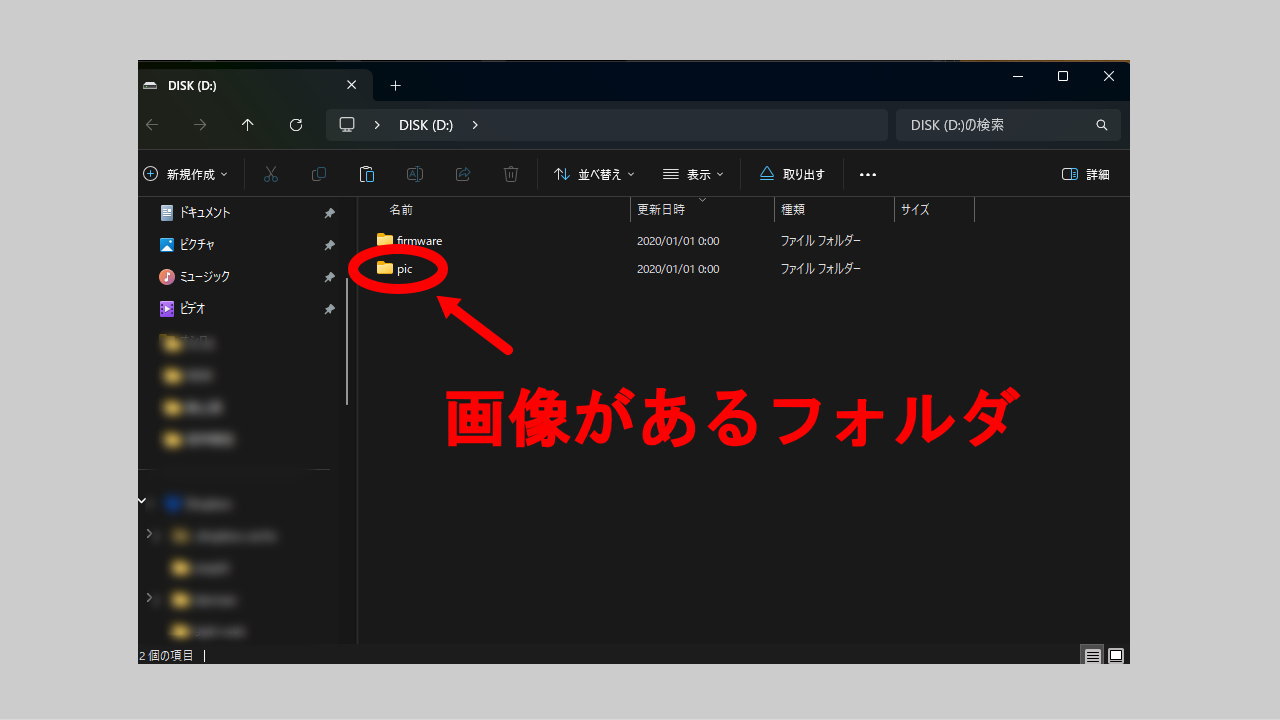

「DISK」ドライブと「pic」フォルダの確認

認識された「DISK」ドライブの中には「pic」というフォルダが確認できます。

そのpicフォルダの中に保存したBMP画像ファイルが格納されてるので、アクセス後は必要に応じてパソコン内の別フォルダへコピーしてバックアップしておくと管理が楽です。

PCへのデータ取り込みが済んで、USB接続を解除したら最後にF2ボタンを押してAOS02の接続モードを解除します。

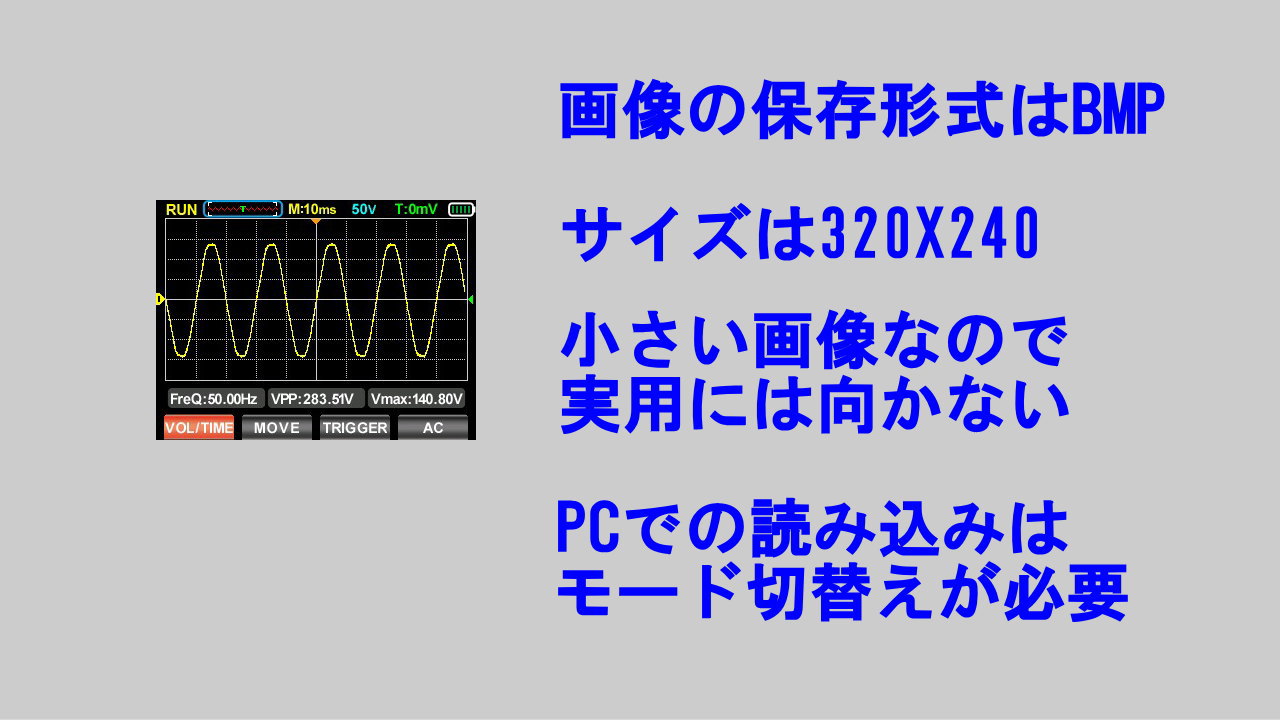

保存画像のファイル形式とサイズ

AOS02が出力する画像はBMP形式で解像度は320×240ピクセルと画面上に表示できるサイズは小さめ。

BMPは非圧縮のためファイルサイズはやや大きめですが、編集ソフトでPNGやJPGに変換すれば扱いやすくなります。

1280×720に入れるとサイズ感が分かる

また、保存した320×240の画像を1280×720などの枠にそのまま貼ると、相対的に小さく表示されて見えにくくなります。

そのため、画質の劣化はあるかもしれませんが拡大して使うのが現実的かもしれません。

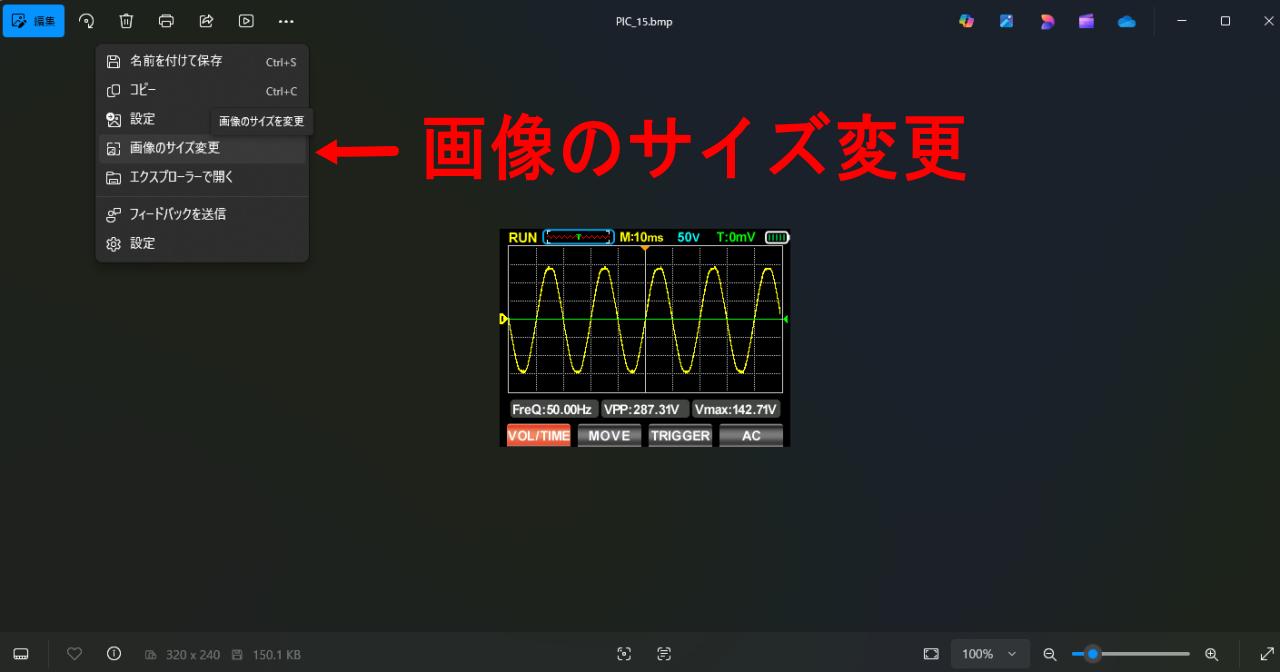

画像を拡大表示したときの見え方

今回は試しにWindows11のフォトアプリでサイズを拡大しBMPからPNG形式の画像に変換してみました。

Windowsのフォトで画像を表示させてからメニューをプルダウンし、「画像サイズの変更」をクリックします。

次の表示されたダイヤログボックスで拡大さする画像サイズと形式を指定したあと保存をクリックすればサイズが拡大され画像形式も変更されます。

この画像は、実際にWin11のフォトでサイズを960×720に拡大してPNG化したもので、拡大による画質の劣化は否めませんがWebページ用として波形を表示するには充分(用途による)かと思います。

活用方法と注意点(まとめ)

AOS02のキャプチャー機能は、測定ログの保存、作業記録、Webコンテンツや動画の素材化にとても有効です。BMP(320×240)という仕様上、高精細な印刷物や大画面での運用には向きませんが、波形の形状、周波数感、トリガー状態の共有には十分な実用性があります。

実運用では、保存後にPNGやJPGへ変換し、必要に応じてトリミングや軽微な注記を加えることで可読性を確保できるでしょう。拡大による荒れを避けるためサイズの変更は必要最小限に抑えた方が視認性は保てます。

また、PCへの読み出し後は必ず元画像を分けてバックアップしておくなども工夫すれば、AOS02の画面キャプチャー機能は、趣味レベルでもデータの検証からWeb公開までオシロスコープのデータ運用範囲を広げてくれるでしょう。

おすすめのページ