DC-DCコンバータHW-140を使い、10WクラスのLEDモジュールを定格で安定して点灯させるまでの手順を解説します。

ポイントは「まずダミー負荷でCC(定電流)を追い込み、次にLEDへ繋ぎ替える」こと。内部ドライバの有無が不明なLEDでも過電流リスクを避けて安全に点灯を検証できます。

スポンサーリンク

使用するLEDと必要な設定値の確認

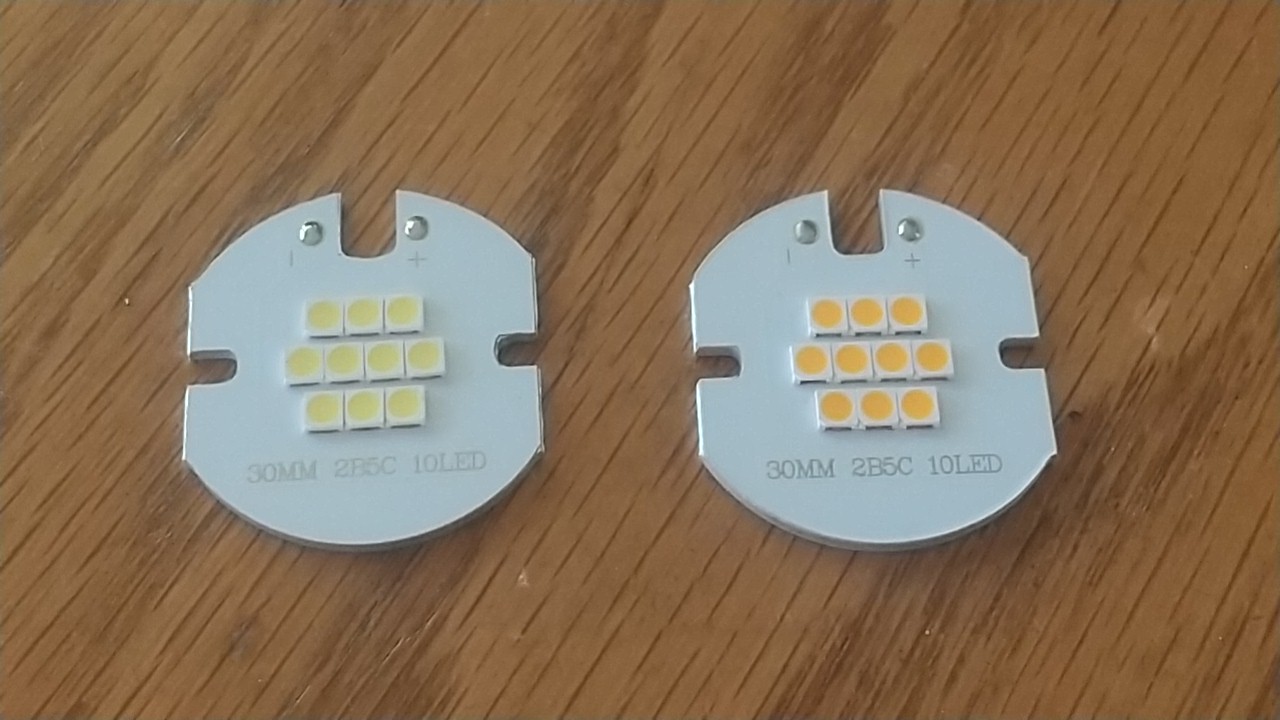

使用するLEDモジュールは「30MM 2B5C 10LED」表記で、5直列×2並列=10チップ構成が想定されます。

2B5C 10LED

1チップ約3Vとして直列5個で約15V、10Wクラスなら定格電流の目安は約0.67Aです。よって、目標は「15V・0.67A付近」での安定点灯になります。(販売サイトの商品解説でも0.67A)

使うLEDによっては、内部に抵抗や簡易ドライバが入っている可能性もありますが、個体差や温度で電流は変動することもあるためCC設定を先に決めておくことにします。

ダミー負荷を使ってHW-140を設定

LEDモジュールのダミー負荷として用いる抵抗

LEDは電圧に対して電流が急増する非線形素子です。CCを決めずにCV(定電圧)だけで直結すると、接続直後の突入や温度上昇で過電流になり、LEDや配線を損ねるリスクがあると考えられます。

そこで最初にダミー負荷(今回は10Ω・50Wアルミ抵抗)を接続し、HW-140のCCを実測しながら「狙った電流値」に合わせます。これにより、LEDへ切り替えた後も過電流を確実に抑制できるはずです。

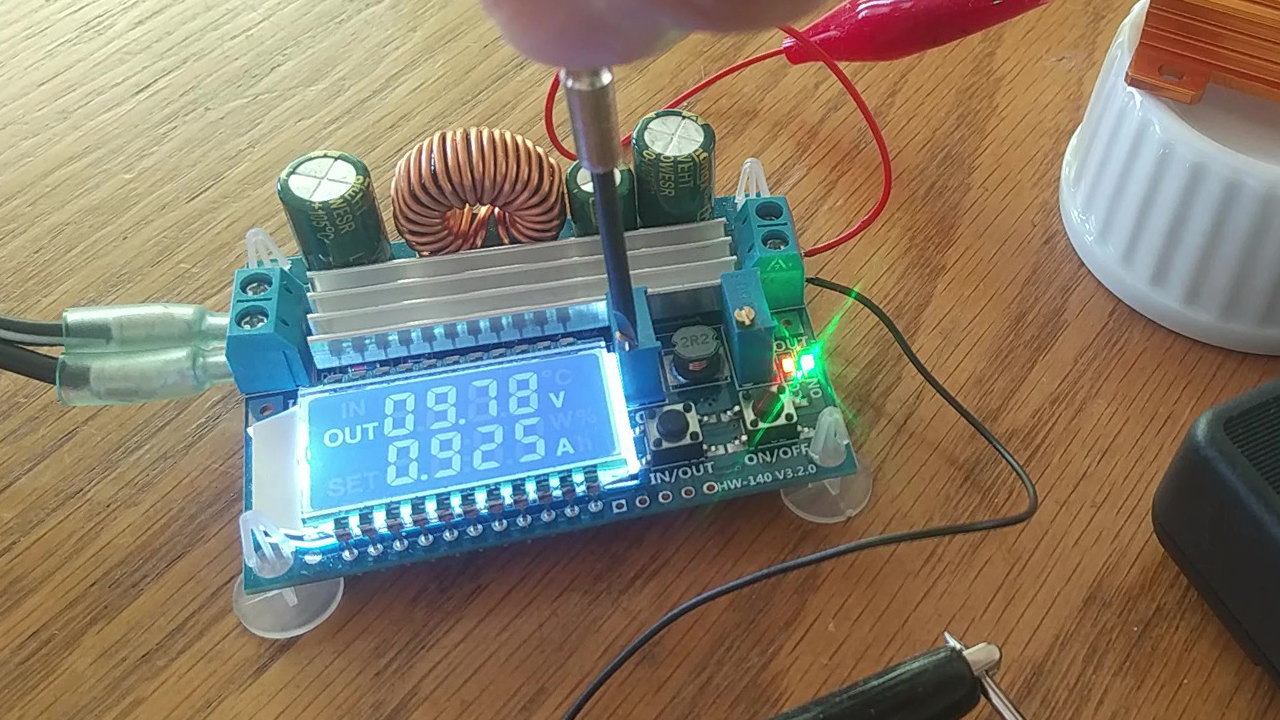

出力電圧の設定

最初に負荷を未接続の状態で、HW-140の出力電圧を15Vに目安設定します(LEDの定格電圧域)。

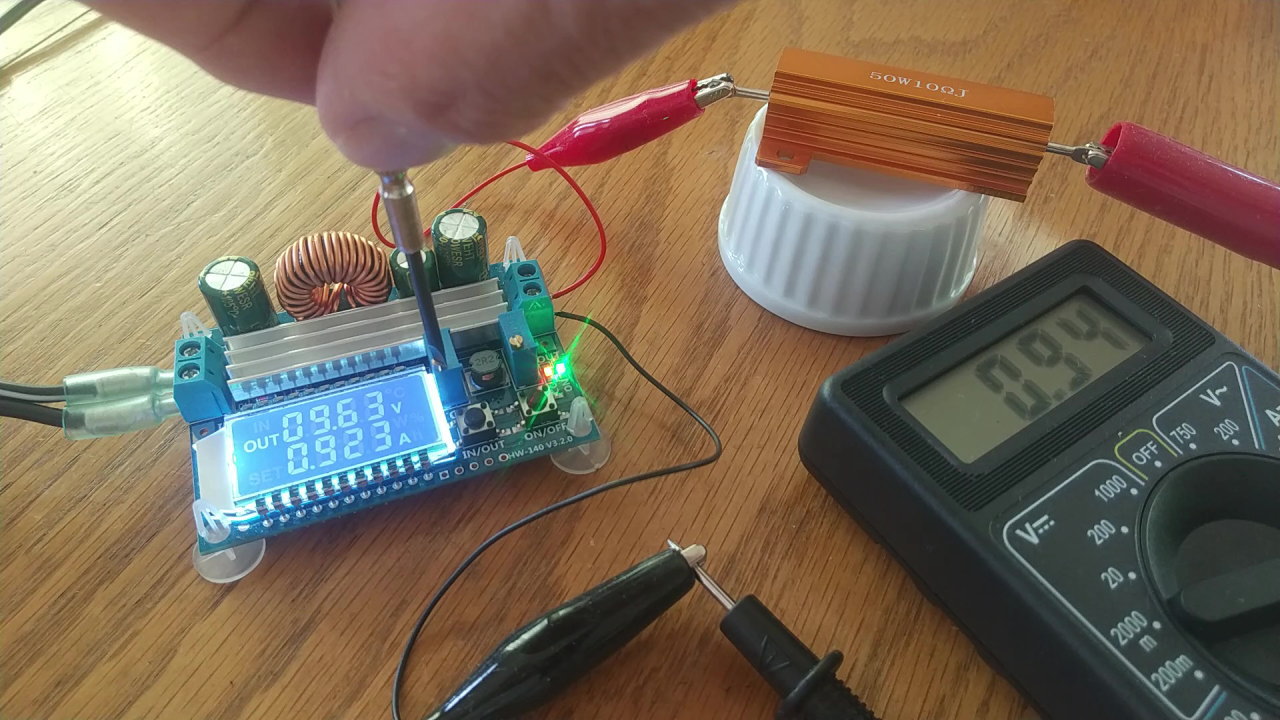

ダミー負荷でのCC調整

ダミー負荷を接続して電流値を調整

ダミー負荷を接続し、出力電流を見ながらCC用可変抵抗を左回し(電流を絞る方向)で追い込みます。

10Ω負荷では、電流を0.88〜0.93A付近に合わせるとHW-140はCCモードで安定し、表示の赤LEDで制限動作が確認できます。

CCモードで動作中で赤のLEDが点灯している

この時、負荷側の端子電圧は約9V付近まで下がるのが自然です(CCで電流を優先しているため)。

LED(実負荷)へ切り替え

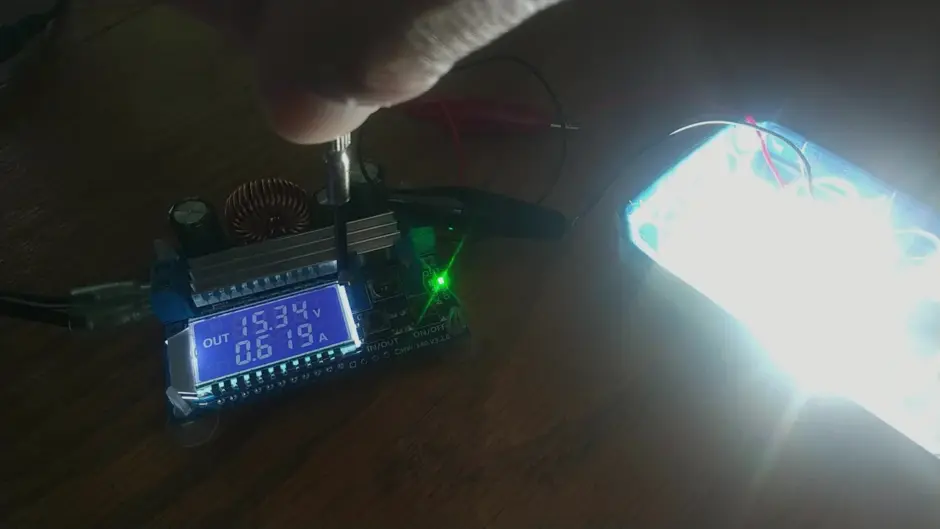

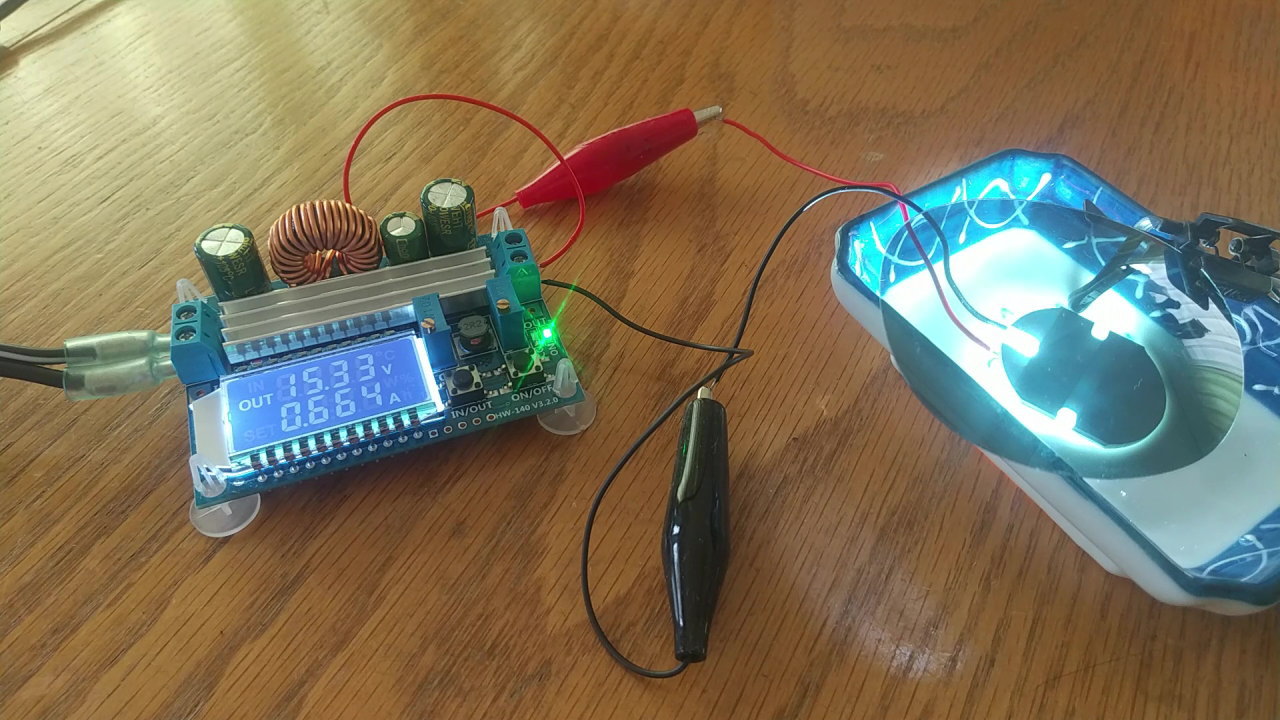

CVモードに移行しLEDが点灯

ダミー負荷を外し、LEDモジュールへ切り替えると負荷特性が抵抗→LEDに変わるためHW-140はCCからCVへ自動的に移行し、今回のテストでは最終的に15〜15.5V・約0.67A前後に落ち着きました。

これはLEDの非線形特性と、モジュール内部の制限要素(抵抗や簡易回路)が影響していると考えられます。微妙な誤差はCV側の可変抵抗で微調整が可能です。

ダミー負荷に22Ωではなく10Ωを選ぶ理由

22Ω・20Wのような「定格に近い抵抗」は一見便利ですが、CC(赤LEDが点灯)に入りづらく調整の余裕が狭くなります。

ここで使用した10Ω・50Wであれば、調整がやりやすくLED切り替え後の着地も安定します。

加えて、10Ωなら将来的な別負荷テストにも流用しやすいのが利点です。

※負荷の種類によってはCVで電圧を高めに振ってからCCで狙い値に絞るなどの操作が可能。

ダミー抵抗使用時の注意点

ダミー負荷として使用する抵抗は短時間で高温になります。使用直後は触らない、耐熱台に置く、放熱を確保する、といった基本安全策を徹底しましょう。

LEDについても、点灯時には温度が高温になるので耐熱台の使用や放熱手段の確保が必要です。

また、併せて実施した過電流テストでは約0.9Aで配線の低温ハンダが熱で外れた事例がありました。

これはLED本体よりも接合部のほうが先に限界へ達した例で、定格を守ること、ハンダや配線の耐熱・太さを適切に選ぶことの重要性を示しています。

なお、使用するダミー抵抗は想定する実負荷に応じて抵抗値や容量を選定することになります。設定する電流値についても実負荷によって算出される値は異なるので、実負荷や使用する抵抗に適正な電流値を設定することになります。

HW-140を使ってLEDを点灯させる方法のまとめ

DC-DCコンバータ「HW-140」を使って10W LEDを安全に点灯させるには、まずダミー負荷でCC(定電流)設定を行い、その後LEDへ切り替える手順を使えば定格に近い電流値を流すことが可能です。

今回の実験では10Ω・50Wのアルミ抵抗を使うことで調整幅に余裕を持たせ、LED切替後も安定動作を実現しています。

また、LEDや抵抗は高温になるため放熱対策が必須であり配線やハンダの耐熱性にも注意が必要という課題も分かりました。

ここで試した方法は内部ドライバの有無が不明なLEDでも、過電流リスクを避け確実に定格動作へ導けるヒントとして使えるのではと思います。

おすすめのコンテンツ