車用のバッテリーは数年で寿命を迎えると言われており、車検や点検時に合わせて交換することが多いかと思います。

このバッテリー(M-42R:N-ONEに使用)も車検前に取り外したものですが、直前までは使えていたので処分するには勿体ないような気がします。

とくにアイドリングストップ車用のバッテリーは、寿命が近くなるとアイドリングがストップしなくなるだけで他は普通に使える状態。

インジケーターも色が青のままなので、まだまだ使えたのではという疑問が残ります。

そこで、今回はこの使用済みのバッテリーを12V電源用として使用できないか、電源取り出し用のコネクターを作ってみることにしました。

なお、カーバッテリーを電源に使うには、いくつか課題もありますので当記事の後半でその辺りも簡単に補足したいと思います。

※目的外での使用は自己責任でという内容です

スポンサーリンク

使用する材料と工具類

作成する電源取り出しコード

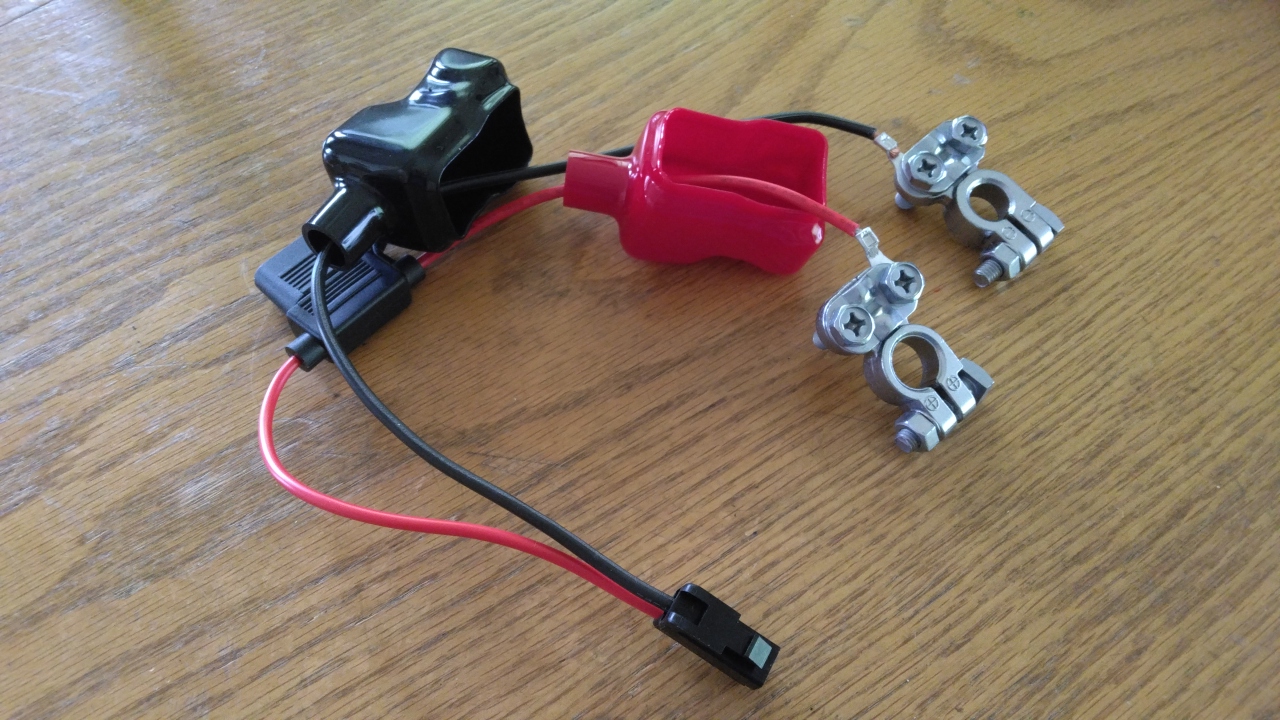

作成するのは、バッテリーターミナルとヒューズ、2極カプラーを配線コードでつなぎ合わせたものです。

そろえた材料とバッテリー

ヒューズホルダーは、5個セットでヒューズ付属のものが安く購入できたのでこちらを使います。

使用する材料と工具は以下の通りです。

- ヒューズホルダー(ヒューズ付き)

- 配線コード(黒:2スケア、赤は長さが足りない時の予備)

- エーモン製 2極カプラー

- バッテリーターミナル(エーモン製8851)

- 圧着端子(低圧回路用、R2-6)

- ターミナルカバー(エーモン製)

- 圧着ペンチ(配線用・電気工事用)

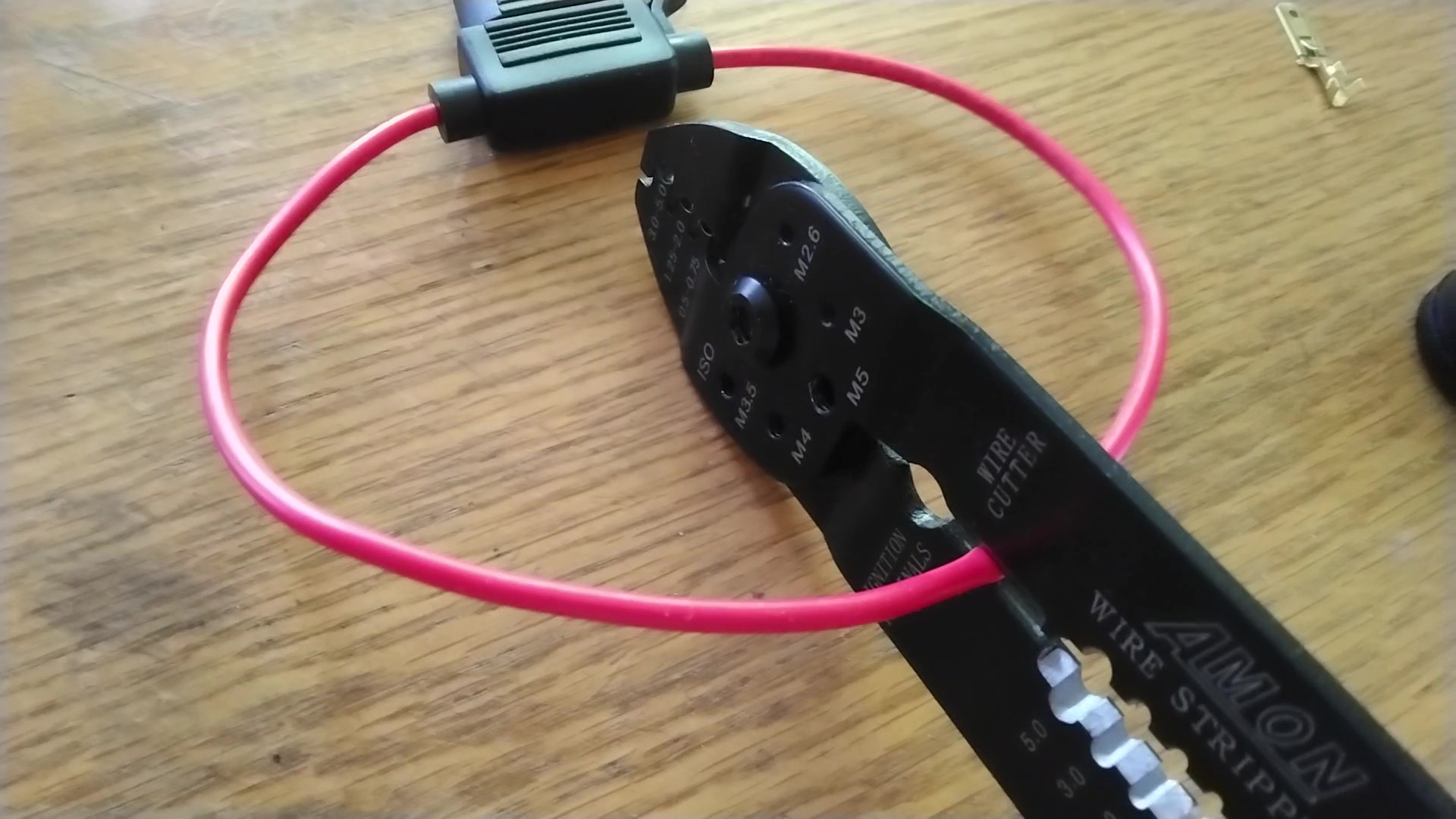

ヒューズホルダーのコードは電源側と機器側を好みの長さに調節して使うというちょっと変わった仕様になっています。

好きな場所で切って使う

5本セット品を濃く入試ましたが使うのは1本。ヒューズは最大で20Aのものが付属しますが、今回は手持ちの15A(青)を使うことにしました。

マイナス側には2スケアの黒い配線コードを用意しました。プラス側の赤線もヒューズホルダーだけで足りない場合は延長分を用意することになります。(今回は用意したものの使いませんでした)

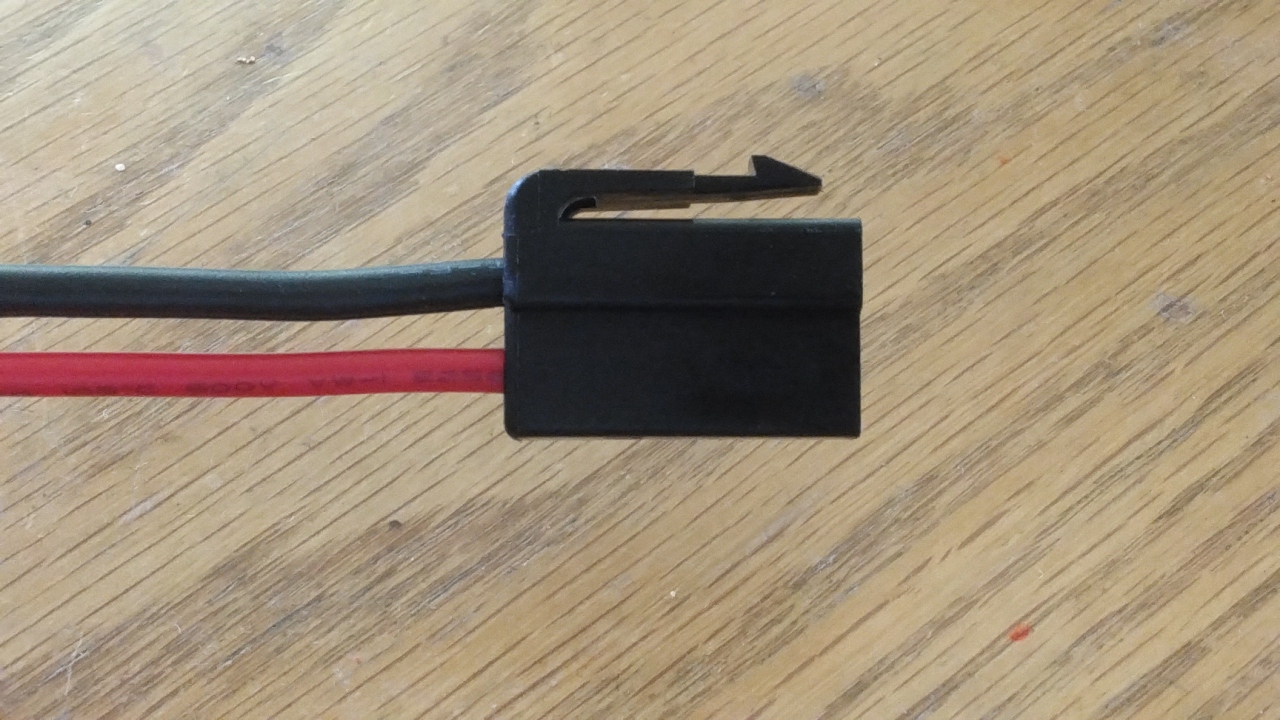

コネクターにはエーモンの2極カプラーを使います。(3個入りだが使うのは1個)

今回はシガーソケットを使わない

12Vバッテリーだとシガーソケットを用意するのが定番かと思いますが、接続する機器ごとにオス側を用意するのが大変です。

左側のメスを使う

2極カプラーの構成はこのような感じで、今回はバッテリーからの電源取り出しなので左のメス側を使います。

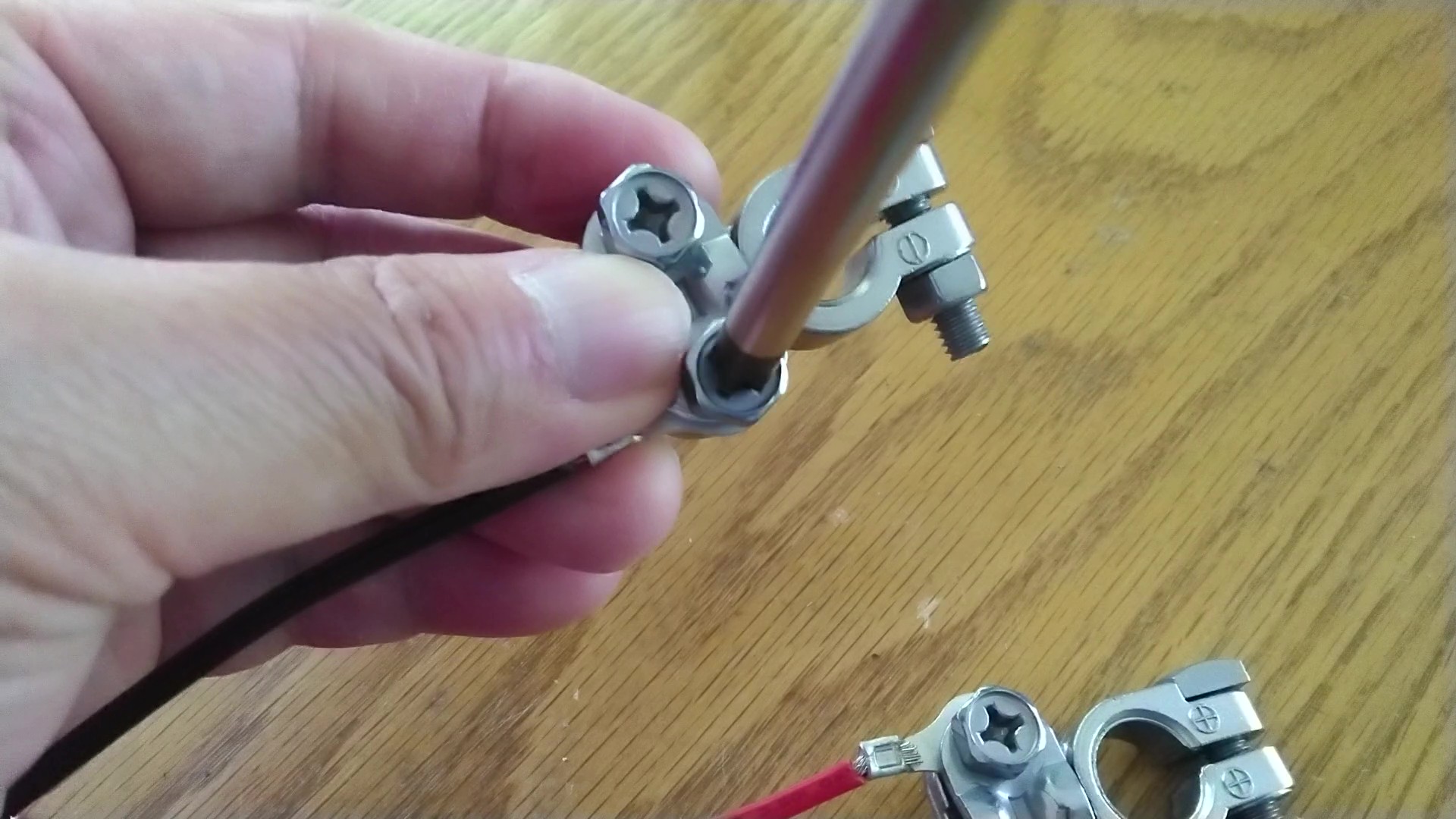

バッテリーターミナルも同じくエーモン製(8851)を使います。

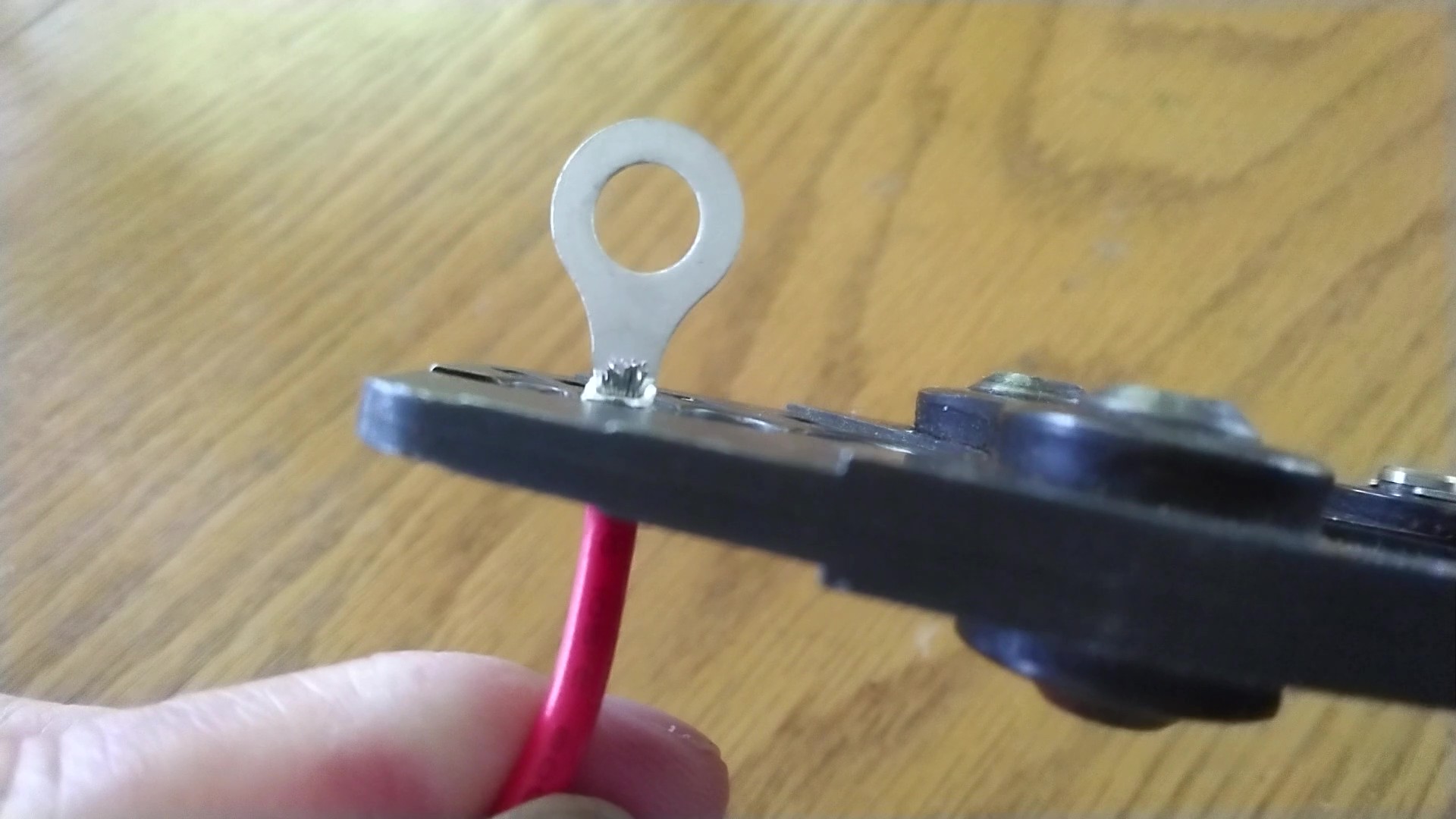

太い電線を2本のボルトで締め付けるものですが、今回は細い電線を使うので丸端子を直接ボルト止めして使うことにしました。

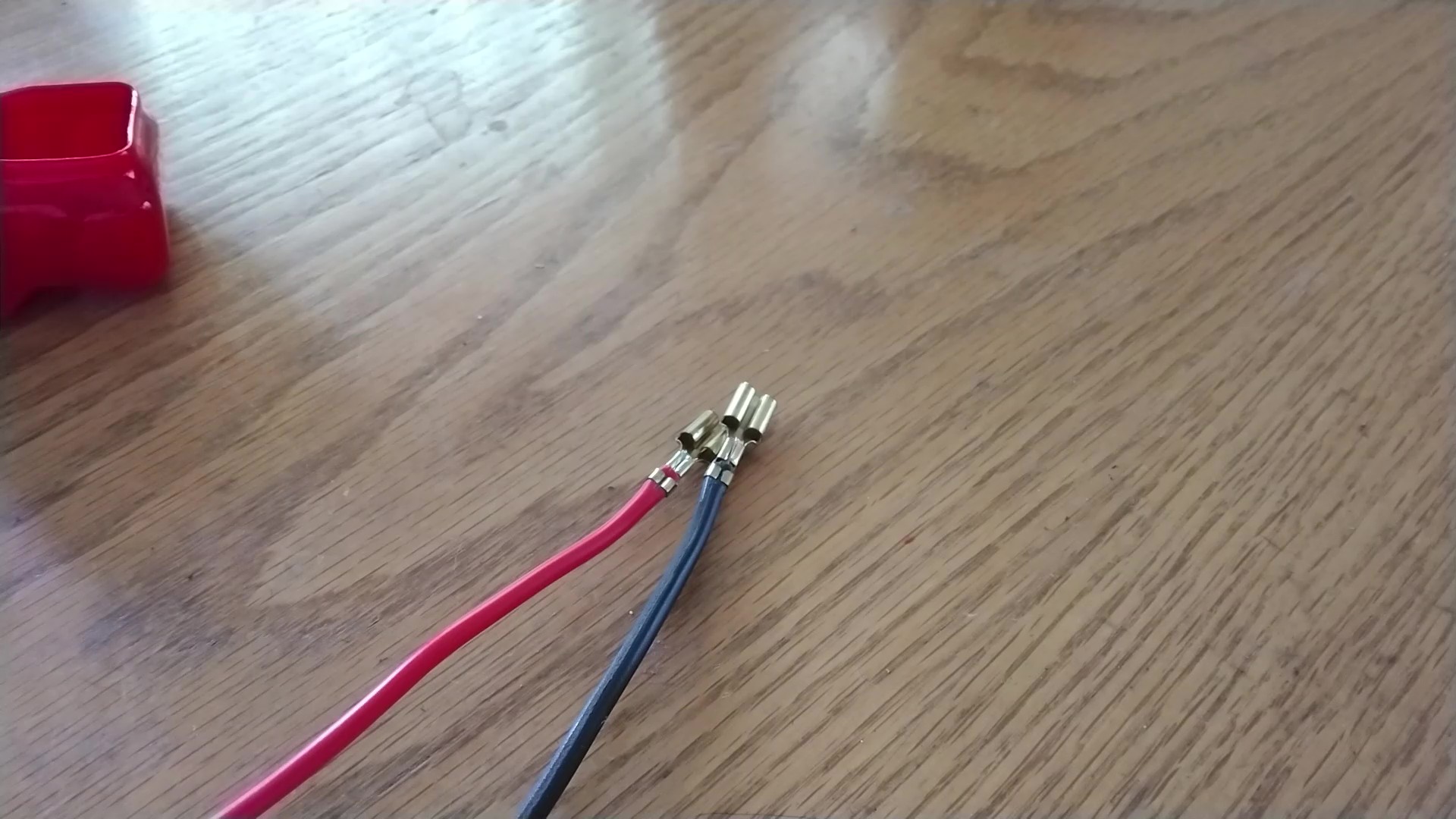

裸圧着端子

圧着端子には低圧回路用のものを使うことにしました。これはカー配線用のものだとターミナルに使うには柔らかいような感じがしたためでサイズはR2-6です。

ターミナルカバーもエーモンの専用品を用意しました。

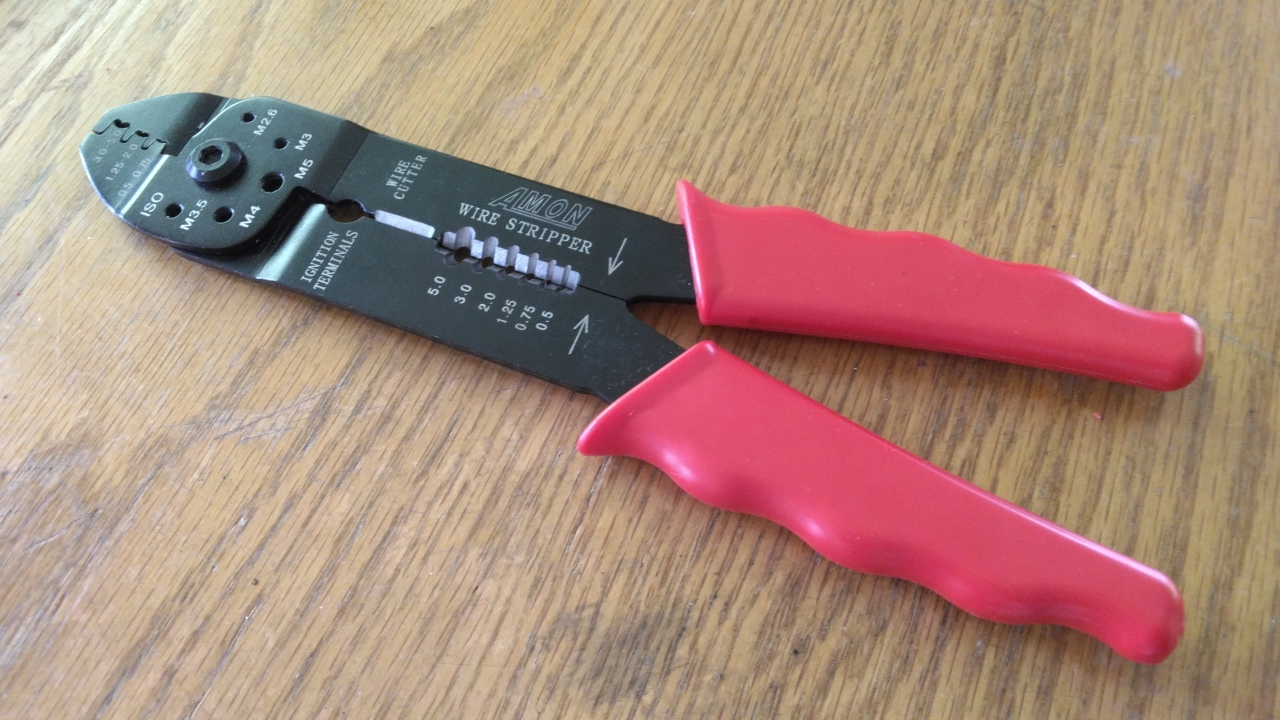

カプラーの端子をかしめる工具は一般的な車の配線用圧着ペンチを使います。

取っ手の赤い裸圧着端子用圧着工具

2.0でかしめる

ターミナル側の圧着端子用には電気工事用の圧着工具を用意しました。

2極カプラーを使った電源取り出し配線の作成

最初にヒューズホルダーの配線(2sq)を切断します。

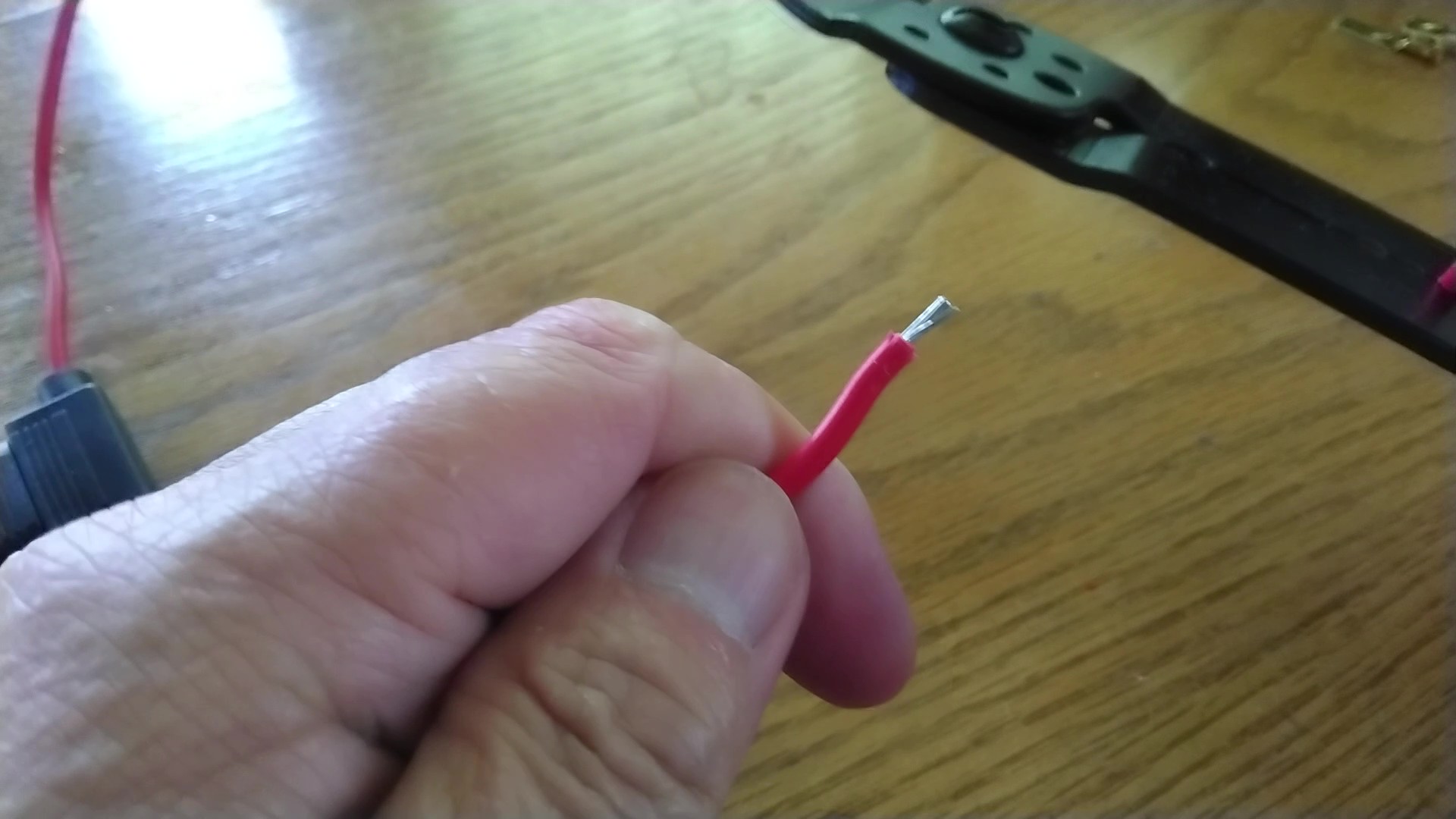

つづいて先端の被覆を剥きます。

カプラー用のメス端子をかしめます。

黒線はヒューズホルダーの配線と長さを合わせて切断し両端を整え、赤線と同じ要領でカプラー用の端子をかしめて取り付けます。

次のターミナル側の端子を取り付けますが、ここで赤黒両方で配線のターミナル側にはカバーを先に通しておきます。

丸端子は電気工事用の圧着工具を使ってかしめます。ここで使う電気工事用の工具は指を挟むと危険ですので充分に注意します。画像はプラス側の赤線ですが黒線がわにも取り付けてかしめます。

端子を差し込んでカプラーを組み立てます。このとき奥まで差し込まれているか、軽く引いてみて抜けないか確認しておきます。

端子をターミナルにボルト止めします。ここではドライバーで締め付けていますが、このボルトにはスパナを使う癖をつけないようにしています。

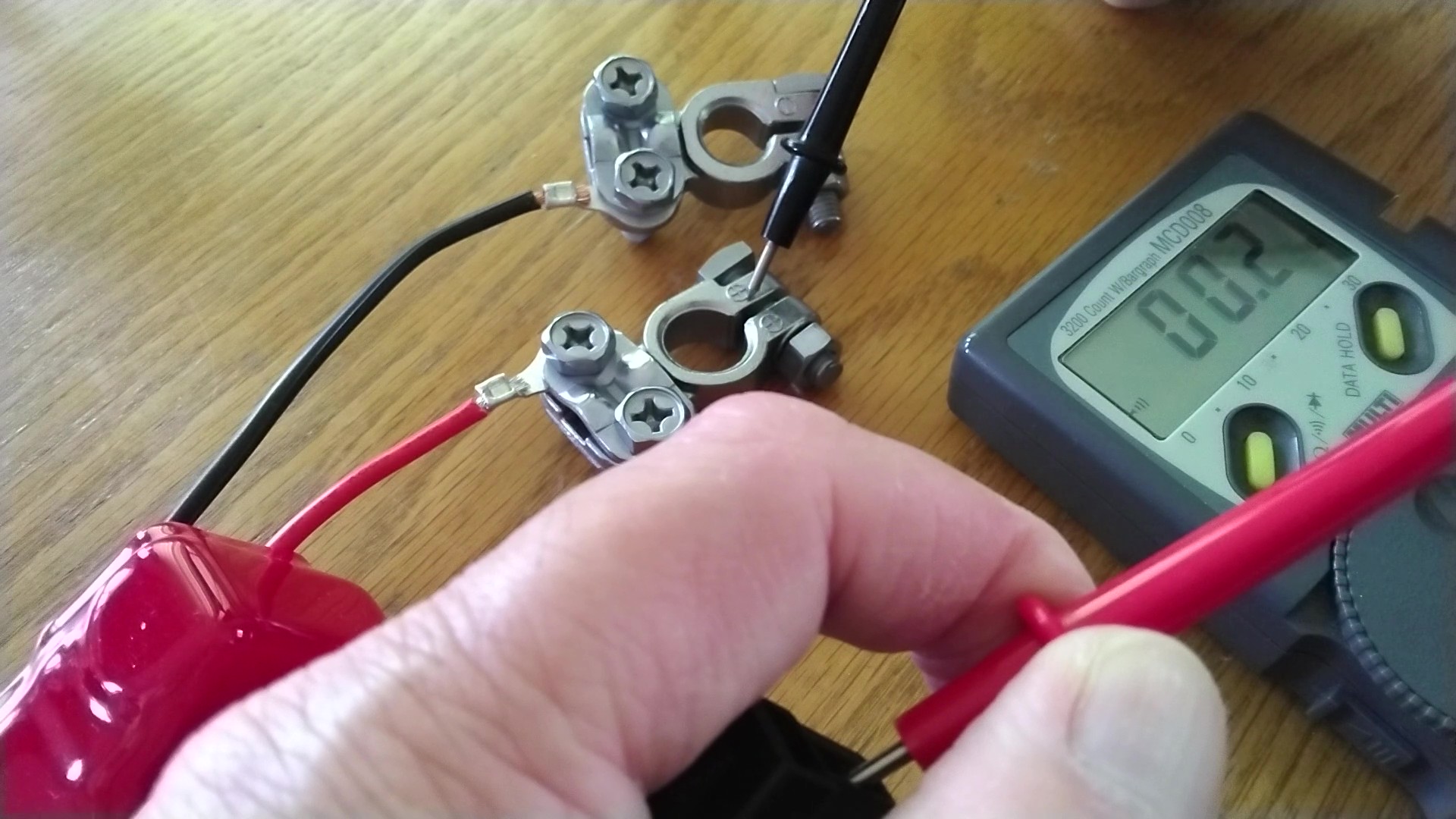

全て組みあがったらテスターで導通をテストします。(バッテリーに繋いでから電圧をチェックするには2極間が狭すぎるので注意)

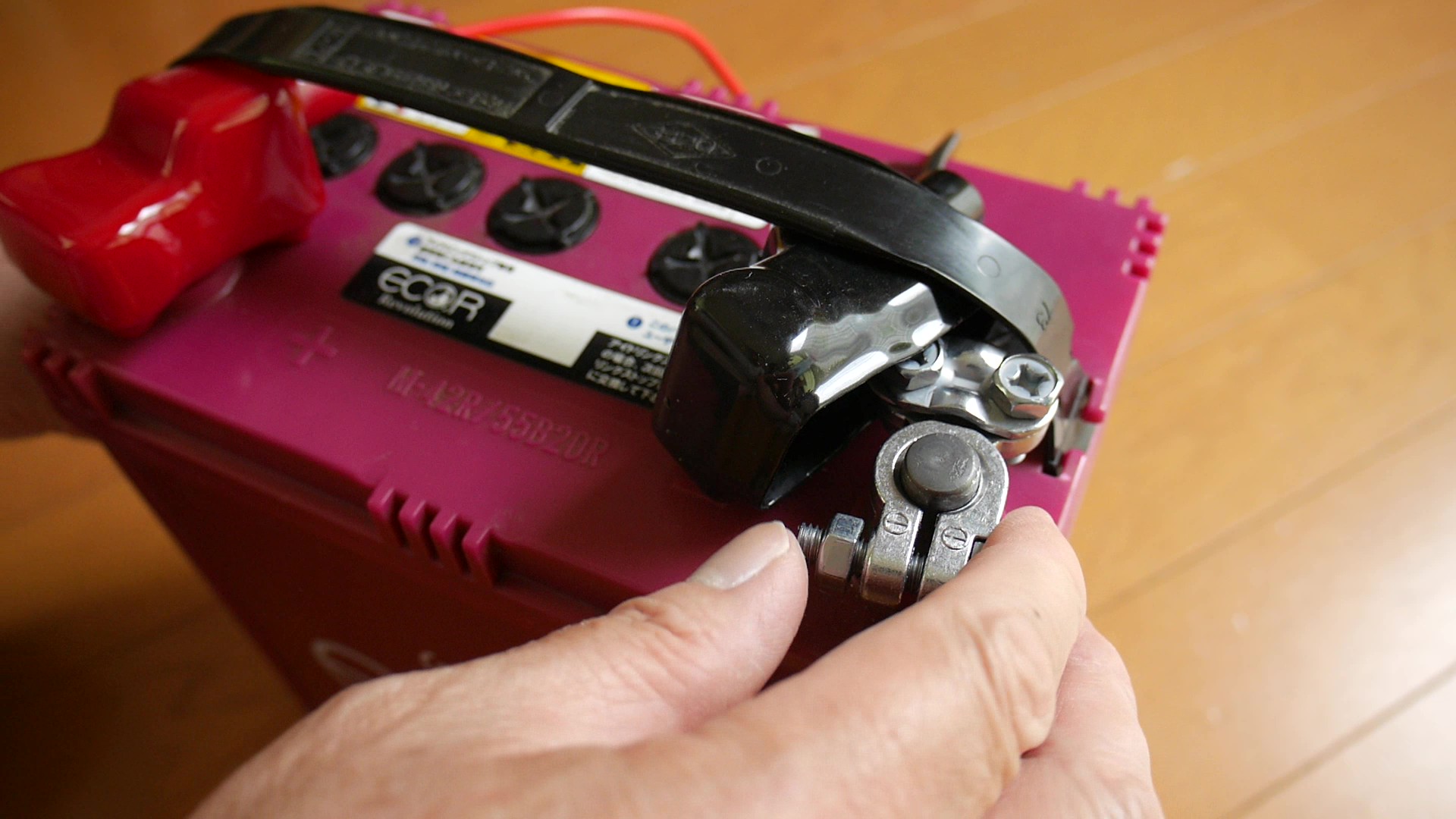

バッテリーへの取り付け

最後にバッテリーへ取り付けます。ターミナルの向きは基本的に外向きですが、単体での運用だと不都合がありそうなので内側に向けて取り付けます。

締め付け用にはサイズの短いメガネレンチを使っています。これは端子間のショートを避けるためですが、工具の選定だけでなく扱い方にも十分注意が必要です。

以上で車載用のバッテリーから12V電源を取り出す準備ができました。

2極カプラーは取り付けに細かな作業が必要ですが、シガーソケットタイプのプラグを用意するよりコスパが良いので気軽に直流12V対応の機器を接続できると思います。

ただし、この12Vバッテリーを安全に使用するとなると用途は極めて限られるので、まずはテスト利用からということになりそうですね。

カーバッテリーの取り扱いについての注意

最後に、車載用のバッテリーを電源として使用する際に気を付けなければならないことについてです。

充電時のガス発生に注意

バッテリーは充電時にガスが発生するので、充電作業は風通しの良い場所で行う必要があります。

本来は、車のエンジンルームなど外気に常にさらされた状態で使用するものですので窓を閉め切った屋内での充電などは避けるようにしましょう。

横倒し厳禁

カーバッテリーは横に倒してしまうと中の電解液が漏れ出すため、使用場所が限られます。

振動や衝撃を受ける場所なども避けたほうが良いでしょう。運搬時に漏れた希硫酸が衣服に付着すると穴が開いたり破れの原因になります。(経験からは木綿の生地が特に弱いように感じます)

感電やショートの危険

車用に設計されたバッテリーなので、人が容易に触れる環境での使用が想定されていない性質を持ちます。端子間のショートや、12Vという低電圧であっても感電の危険性があることに注意が必要です。

日常的に、よく目にする乾電池やコンセントプラグなんかに比べバッテリーの端子の大きさを見れば、外に流れる電流は大きいことが分かるはずです。

また、これら以外の注意点についても、各メーカーの取扱説明書を十分確認するようにしてください。

バッテリー関連の記事